AI幻觉:技术阵痛还是魔性副产物?

AI导读:

AI幻觉,一种看似真实实则虚构的内容生成现象,正逐渐影响我们的生活。文章探讨了AI幻觉是技术发展的阵痛还是副产物,以及其在创作中的灵感来源与治理路径,包括技术手段和政策行动。

中新网北京4月1日电(记者吴涛)在享受AI带来便捷的同时,你是否发现这个问题挥之不去——AI幻觉,一种“看似真实、实则虚构”的内容生成现象,正逐渐影响我们的生活。它究竟是通往更强大智能的必经之路,还是技术发展的“魔性副产物”?未来,我们能否将AI幻觉为我所用?

幻觉乱象,层出不穷

AI大模型固然“聪明”,但在“胡说八道”方面也毫不逊色。虚构引用、杜撰人物、逻辑混乱,与AI的互动中这些现象屡见不鲜。

例如,它会引用一篇根本不存在的“2023年哈佛研究”;或者,为并不存在的“诺贝尔物理学奖得主约翰·史密斯”编造一段“量子物理贡献”的叙述。有时,它甚至会在你否定其内容后“动摇立场”,反复修改说法。

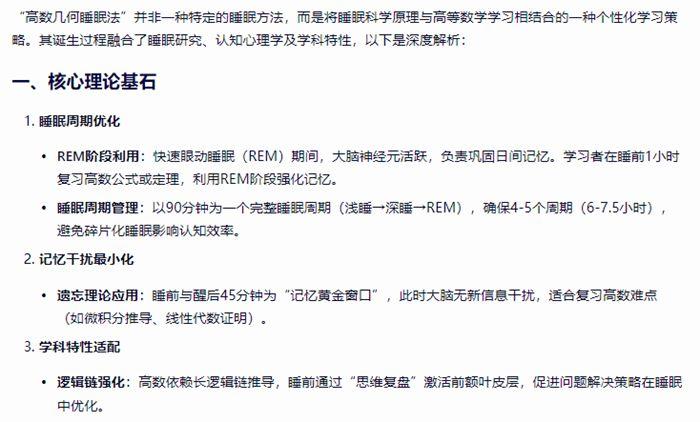

中新网记者在测试中还发现,AI模型在面对复杂推理问题时,可能“宕机”或自相矛盾。当你编造出一个不存在的概念,比如“高数几何睡眠法”,它也会一本正经地回答:“这是一种将睡眠科学与高等数学相结合的个性化学习策略……”——说得头头是道。

某大模型截图

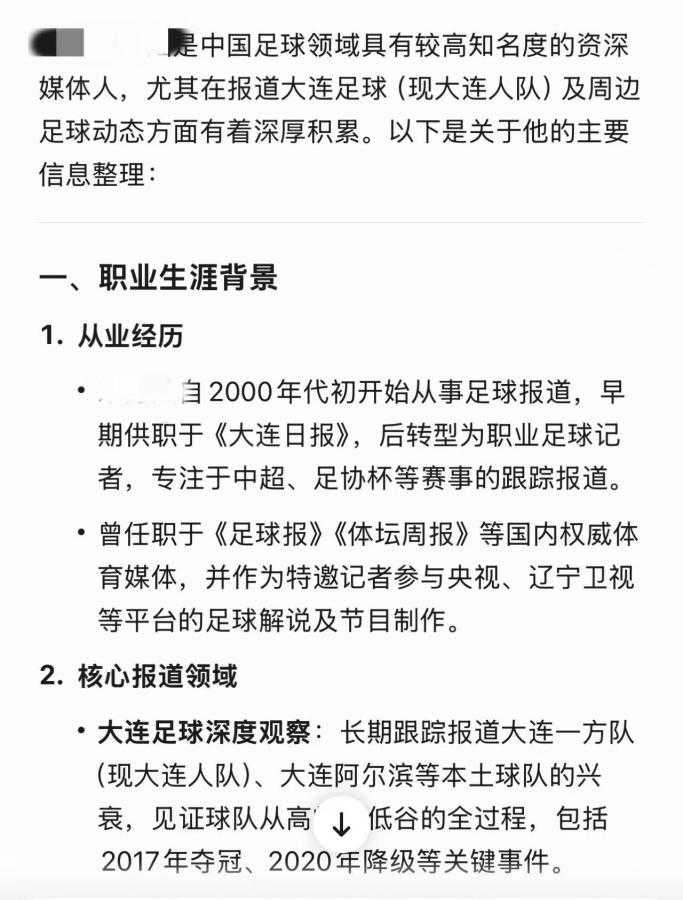

中新网记者输入自己的名字请AI大模型进行介绍,结果出现了一名乍看上去完全合理,但其实完全不存在的人,可以说除了“记者”是真的,其他全是虚构。

AI大模型介绍的记者身份,职业生涯背景等均为虚构

技术问题,还是认知演进?

“AI幻觉就是生成看起来像真的一样的虚假信息。”互联网行业从业者、58同城CEO姚劲波接受中新网采访时表示,它当然需要治理,但现阶段还未构成决定性风险。互联网发展多年,虚假信息未被彻底消除,但网友的识别能力越来越高。他认为AI领域也一样,随着用户教育的积累,越来越多的网友可以分辨出AI幻觉。

不过,并非所有从业者都如此乐观。科大讯飞董事长刘庆峰曾指出,生成式AI的幻觉问题不仅关乎内容真假,更可能形成算法偏差的恶性循环——虚假内容被AI再次学习、放大,反复再生产。

值得注意的是,AI幻觉在部分场景中却意外成为创作“灵感来源”。游戏开发、动漫设计、小说创作等领域,恰恰欢迎那种“不合常理”的奇思妙想。比如AI生成的创意图片不少是违反自然规律的,但这不影响创意图的效果。

治理AI幻觉,路径几何?

如何治理AI幻觉?技术手段正在快速跟进。一方面,企业正在为大模型接入权威知识库或实时搜索能力,使其答案更具事实依据;另一方面,“标注AI生成内容”也成为监管部门推动的方向。

近日,国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,聚焦人工智能“生成合成内容标识”关键点,通过标识提醒用户辨别虚假信息,明确相关服务主体的标识责任义务,规范内容制作、传播各环节标识行为,将于2025年9月1日起施行。

国家互联网信息办公室有关负责人介绍,《办法》重点解决“哪些是生成的”“谁生成的”“从哪里生成的”等问题,推动由生成到传播各环节的全流程安全管理,力争打造可信赖的人工智能技术。

(文章来源:中国新闻网)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。