券商接力发债补血,定增与IPO遇冷

AI导读:

券商面对偿债压力,积极通过发行债券的方式补血。今年多家上市券商发债总额达5673亿元,但相比去年有所下降。同时,定增与IPO市场遇冷,券商融资方式转向更为审慎和稳定的发债。

面对偿债压力,券商正积极通过发行债券的方式“补血”。9月23日晚间,西部证券和长江证券相继发布公司债募集公告,计划分别发行不超过8亿元和20亿元的公司债券。

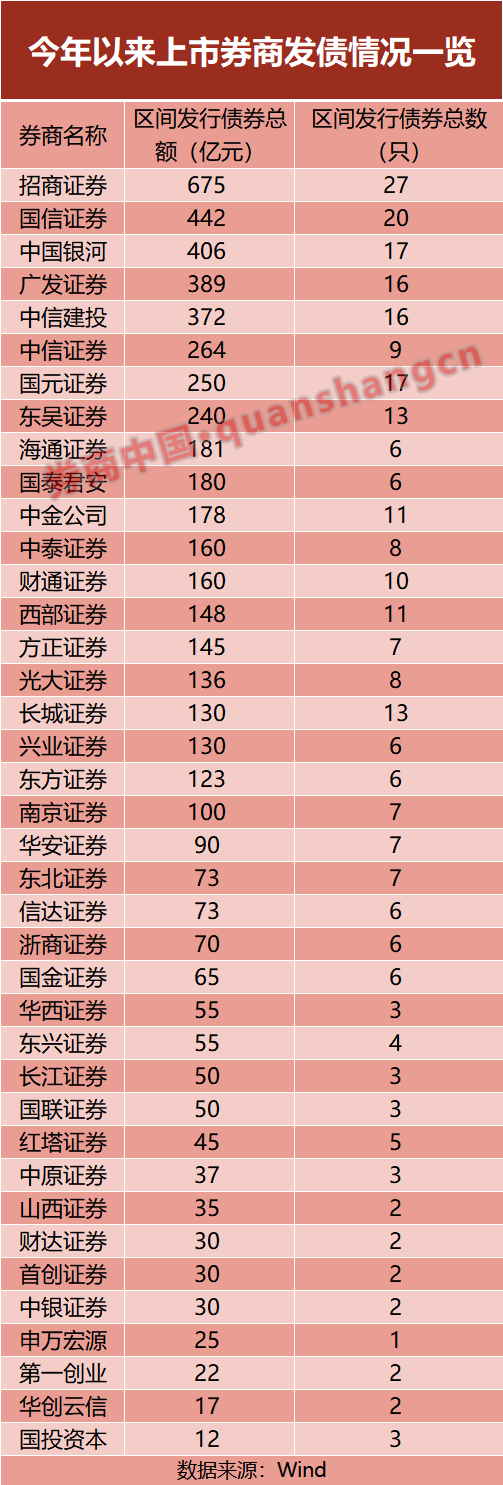

据券商中国记者观察,自今年年初至9月23日,已有45家上市券商合计发行了303只债券,总额高达5673亿元。其中,有20家上市券商的发债规模超过百亿元,尽管这一数字相比去年同期的8698亿元有所下降。长江证券和西部证券的发债计划正是这一趋势的缩影。

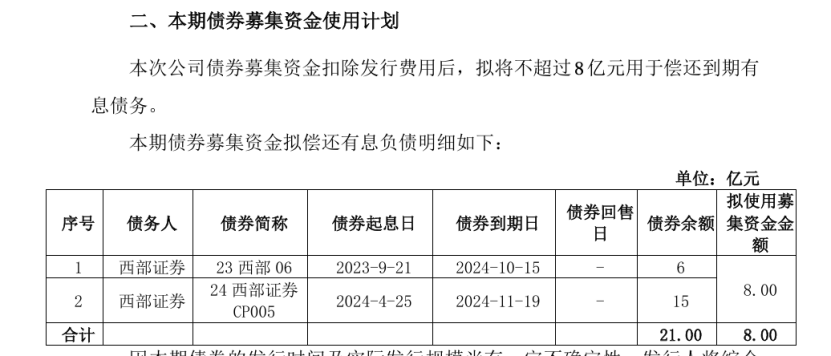

具体来看,长江证券拟发行的债券面值总额不超过20亿元,期限为3年;而西部证券的发行总额则不超过8亿元,期限同样为3年,票面利率询价区间为1.6%至2.6%。

今年以来,发债规模前五名的上市券商分别为招商证券、国信证券、中国银河证券、广发证券和中信建投证券,发债金额分别为675亿元、442亿元、406亿元、389亿元和372亿元。这些资金主要用于偿还即将到期的债务、增加流动资金、维持公司日常运营以及支持业务的扩展和发展。

以西部证券为例,其债券募集说明书显示,募集的资金扣除发行费用后,拟将不超过8亿元用于偿还到期有息债务。长江证券的情况也类似,募集的债券资金主要用于“借新还旧”。

业内人士指出,券商选择发债作为主要的融资方式,是综合考虑了市场环境和监管政策导向。在当前市场环境下,二级市场再融资较为困难,股票市场价格不稳定,通过定增再融资可能会对股价造成压力,而发债则基本不会有直接影响。

据统计,今年初至今,几乎没有增发或配股实施,也没有配股预案发布。与此同时,未上市的券商IPO之路也明显放缓。自全面注册制实施后,几乎没有券商实现IPO闯关。Wind数据显示,券商在2018年至2020年曾出现过一波上市热潮,但随后IPO脚步明显放缓。

中国证监会近期修订了《关于加强上市证券公司监管的规定》,强调证券公司应合理确定融资规模和时机,严格规范资金用途,聚焦主责主业,审慎开展高资本消耗型业务,提升资金使用效率。

在此背景下,即使是券商选择的主流融资方式发债,今年也出现下滑。据统计,今年年初至9月23日,上市券商合计发债5673亿元,相比去年同期的8698亿元和429只债券数量明显下降,发债规模同比下降35%。

(文章来源:证券时报网)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。