央视315曝光:企业智能拓客平台成隐私黑洞

AI导读:

央视315晚会曝光了一批“隐私黑洞”企业,以精准获客之名涉嫌非法窃取个人隐私、滥用AI外呼技术。文中提到,企业智能拓客平台成为主要工具,背后隐藏着一条灰色数据链,涉及个人隐私泄露等问题。

刚点进一篇医美微信公号的文章,就立马收到美容短信推荐;在短视频下留言“我也牙疼”,口腔诊所的电话随即打来。这些精准推销看似巧合,实则背后隐藏着一条灰色数据链。央视3·15晚会曾曝光了一批“隐私黑洞”企业,这些企业以精准获客之名,涉嫌非法窃取个人隐私、滥用AI外呼技术。

在曝光的案例中,一款获客软件能够扫描短视频评论区,抓取特定评论的账号和手机号;另一款名为“火眼云”的获客软件则被用来提取公众号粉丝的手机号,甚至只是浏览、转发文章,手机号也能被轻易获取,进而开展电话推销。这些软件并非籍籍无名,而是来自有官网、有融资、合作伙伴众多的B to B数据服务商,其产品均为“企业智能拓客平台”。

所谓“企业智能拓客平台”,主要整合企业级信息,撮合公司之间的商务合作。几年前,这一领域公司数量激增,资本也热情高涨,投资方中不乏红杉中国、启明创投等知名投资机构,由此诞生了探迹等独角兽企业。然而,如今几家企业被曝光为数据黑产帮凶,行业陷入困境。

21世纪经济报道记者了解到,2023年前后,B端企业需求骤降,电商、贷款、催收等C端服务公司成为新市场。个人手机号以企业信息之名交易,已是业内公开秘密。此前,钟睒睒等企业家个人信息被售卖,价格低至每条不足2分钱。一家大型企业可被收录多达上千个电话号码,完整手机号和姓氏一目了然。

从业者感叹,合规问题并非个例,而是行业共性。B to B拓客若不进行技术革新,仅靠传统的卖数据和卖外呼,难以为继。

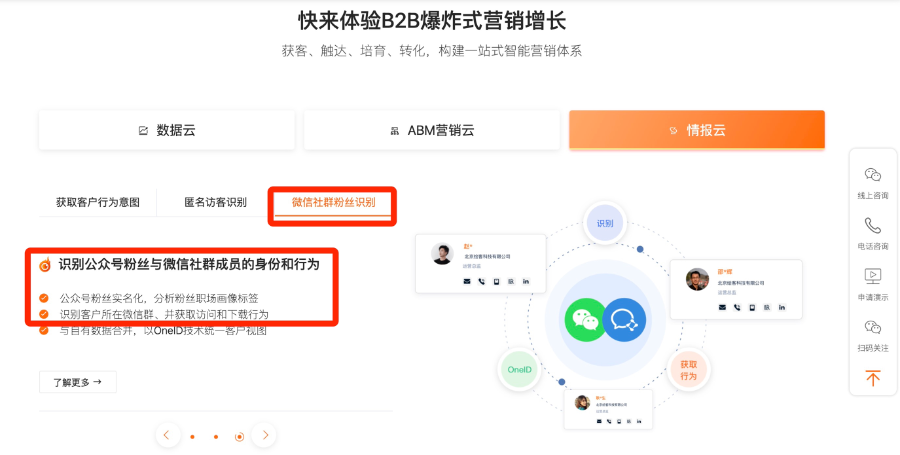

多个被315曝光为“隐私捕手”的软件,均以外包装为企业智能拓客系统。例如,“火眼云”官网介绍其为B to B营销增长平台,覆盖1.6亿职场人群、6000万家企业主体,并展示“公众号粉丝实名化”功能。另一软件“销氪”则强调利用大数据和AI技术,为企业提供拓客解决方案。

2B大数据拓客曾风靡一时。一家数据应用公司负责人表示,公司在2022年也开发了2B商机管理平台。数字营销行业中,这类产品被称为营销自动化工具或大数据拓客。虽然仅占5%左右的市场预算,但线索贡献率高达30%,仅次于数字广告投放。

拓客工具可看作升级版的企查查,整合企业信息,但面向企业用户,以SaaS形式存在。它不止有基础的数据查询功能,还提供一站式服务。包括线索库筛选企业和精准找人、CRM客户管理系统记录合作进展、机器人外呼系统批量导入联系方式进行自动营销。

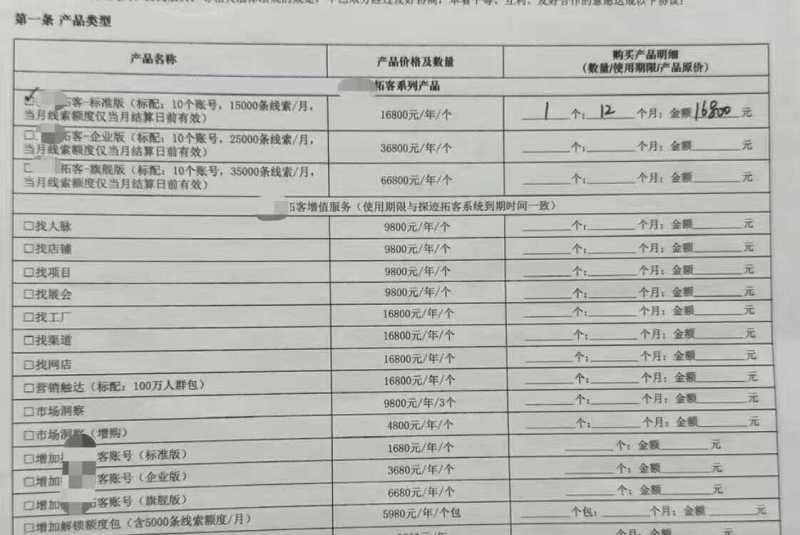

记者看到的报价单显示,一套AI拓客系统基础版费用加上机器人外呼,接近三万元一年,属于行业高价。主流拓客服务报价一般在1万元至2.5万元之间。

随着环境变化,To B业务需求遇冷,To C公司成为救命稻草。但这也催生了违规业务,如向C端获客,尽管不被允许,但很多同行都在做。

大数据概念火热时,企业智能拓客工具风光无限。然而,随着数据安全敏感度提升和To B业务下滑,行业乱象频发。拓客软件销售张慧慧表示,经常遇到询问C端获客的客户,甚至就在采访前,刚有亚马逊电商询问能否整合个人电话。

315晚会曝光也印证了这类业务的普遍性。一类拓客软件承包To C公司的外呼服务,如“销氪”被曝光为电商商家拨出营销外呼电话;另一类则专供C端数据,如“火眼云”被企腾网络技术有限公司使用,爬取微信数据,并二次卖给多家企业。

企业服务需求萎缩催生了违规业务,但侵犯隐私乱象并非始于此。多位受访者指出,拓客线索库里不仅有企业工商信息,还提供大量老板手机号。去年5月,两款拓客工具被曝光直接出售企业家个人信息,包括钟睒睒等,一条号码信息售价不到两分钱。

这些海量个人信息来源于爬虫技术。拓客软件获得电话资源的主要来源是招聘网站、征信网站和供应商网站。但爬取这些公开信息,未必获得授权。提供完整手机号等个人信息线索,合规风险系数很高。

行业里已有起诉纠纷。探迹此前因爬取招聘网站脉脉的用户数据,被判赔偿250万元。315事件也影响到了拓客软件的外呼线路,不少公司紧急下架机器人外呼服务。

电话销售行为并非完全违法,但需用户同意。过去几年,外呼销售监管力度加码。一边是不断升级的合规风险,另一边是始终旺盛的精准营销需求,这种拉锯在外呼服务与企业数据这两项业务中尤其明显。

尽管不少公司尝试过提供更高级的营销工具或只做数据加工环节,但目前市场需求仍是“给我一手数据”“给我联系方式”。拓客软件若只提供免费公开的工商信息,既精确性不高,还需大量人力物力筛选,弊端显而易见。

未来,拓客软件要么转型为大众查询工具,要么转为网络营销或运营。但转型不易,市场还需培育,如何在商业发展与安全红线之间找到平衡,这条路比想象中更难走。

(为保护受访者隐私,文中人物为化名)

(文章来源:21世纪经济报道)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。