ATP运输蛋白研究新突破:助力药物与农业

AI导读:

中国科学院团队在国际顶尖学术期刊《自然》上发表了关于病原体与植物叶绿体ATP运输蛋白的最新研究成果,揭示了其三维结构和分子机制,为药物研发及作物改良提供了新思路,有望助力农业增产。

所有生物体都依赖能量来维持基本的生理功能,而ATP(腺苷三磷酸)则是细胞内的主要“能量货币”。

北京时间今天(13日)凌晨,中国科学院分子植物科学卓越创新中心范敏锐研究团队联合西湖大学、复旦大学、浙江大学研究团队,在国际顶尖学术期刊《自然》上发表了关于病原体与植物叶绿体ATP运输蛋白的最新研究成果。这一发现揭示了病原体与植物叶绿体ATP运输蛋白的三维结构和分子机制,为相关疾病的药物研发及作物改良开辟了新途径。

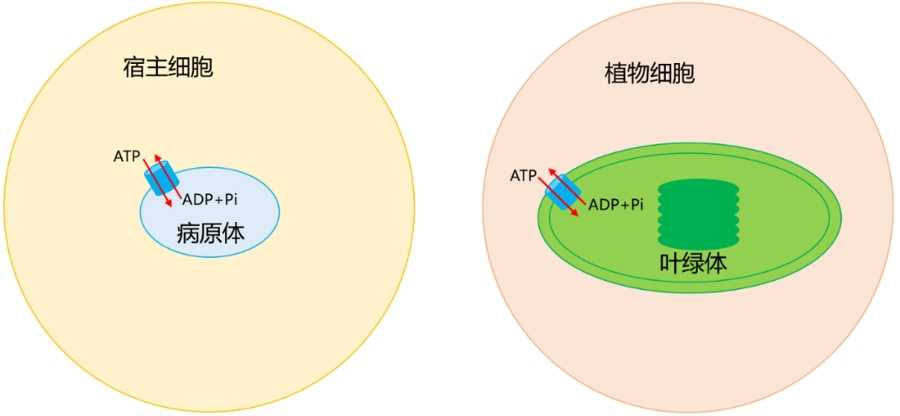

病原体和叶绿体的能量分子ATP运输蛋白

自然界中,专性胞内病原体必须寄生在宿主细胞内才能存活,例如沙眼衣原体、肺炎衣原体等,它们因能量代谢能力退化,无法独立产生足够ATP,故通过特殊的ATP运输蛋白从宿主细胞获取能量。这一机制同样存在于植物叶绿体中,为光合作用提供能量。

研究发现,这些专性胞内病原体通过细胞膜上的ATP运输蛋白,等量交换ATP及其水解产物ADP(核苷二磷酸)加磷酸根(Pi),从宿主细胞获取能量。而植物叶绿体中的ATP运输蛋白,则源自古老的基因水平转移事件,成为光合作用中的关键部分。

ATP运输蛋白对病原体生存至关重要,若能抑制其活性,或可开发出新型抗生素。同时,增强叶绿体ATP运输蛋白活性,有望提高植物光合作用效率,增加农作物产量。然而,ATP运输蛋白的具体机制长期不明,阻碍了相关研究。

范敏锐团队首次揭示了肺炎衣原体和植物叶绿体ATP运输蛋白的高分辨率三维结构,发现二者结构高度相似,证实了叶绿体ATP运输蛋白来源于衣原体的假说。

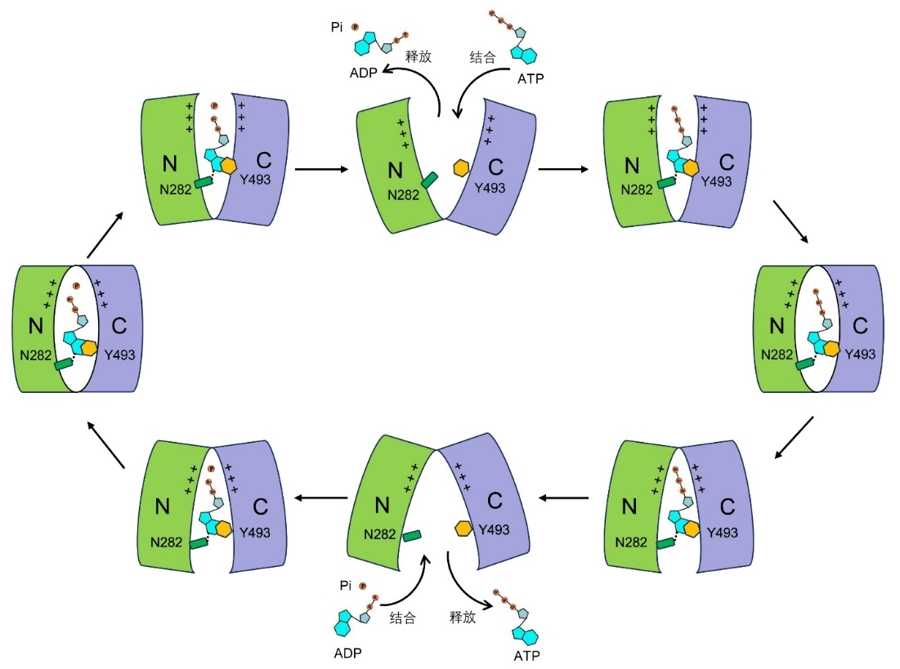

病原体/植物叶绿体ATP运输蛋白的工作机制

研究还发现,ATP结合位点位于蛋白中央,天冬酰胺等氨基酸对ATP识别至关重要。该蛋白的前后两部分可相对摆动,促进ATP或ADP+Pi的结合与跨膜运输。

这一研究不仅为开发新型抗生素提供了分子基础,还深化了对叶绿体内共生过程中跨膜能量传递机制的理解,有望助力农业增产。

(文章来源:上观新闻)

【财经聚焦】科学新突破:ATP运输蛋白研究助力药物研发与农业增产

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。