特斯拉太阳能屋顶业务全球拓展,中国市场前景如何?

AI导读:

特斯拉CEO马斯克宣布将全球拓展太阳能屋顶业务,并即将进入中国和欧洲市场。尽管面临中美市场差异和产能瓶颈等挑战,但特斯拉在资本市场的支持下,太阳能屋顶业务前景广阔。同时,A股市场的一些光伏企业也进入了特斯拉的供应链。

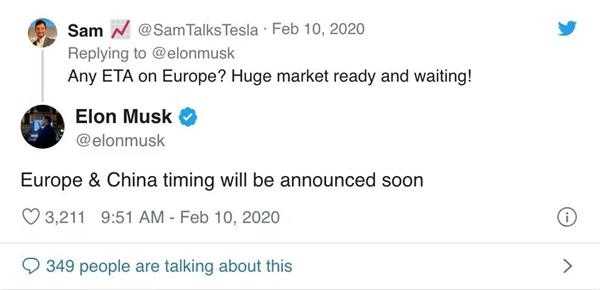

“加入太阳能屋顶业务团队吧!”这是特斯拉CEO马斯克近期在社交媒体上积极转发的一条链接标题。他不仅表达了对此业务的浓厚兴趣,还正式宣布特斯拉将在今年全球范围内拓展太阳能屋顶业务,并即将进军中国和欧洲市场。

马斯克寄予厚望的太阳能屋顶究竟是什么?

太阳能屋顶,简而言之,是在房屋顶部安装太阳能发电装置,利用太阳能光电技术实现发电。这一理念在国内并非新鲜事物,汉能此前推出的汉瓦便是一种太阳能屋顶产品,隆基也有涉足此领域。然而,由于品牌效应的差异,这些产品并未获得资本市场的广泛关注。

据一位资深光伏业内人士透露,美国的太阳能业务最初由Solar City(太阳城)主导,但一度陷入困境。特斯拉并购Solar City后,太阳能业务焕发了新的生机,特斯拉品牌的影响力使得该业务迅速走红。

尽管特斯拉的太阳能业务与汽车业务相比稍显逊色,但自2016年收购Solar City以来,特斯拉一直在积极拓展这一领域。2017年5月10日,特斯拉推出了首批光伏屋顶产品。2019年10月,特斯拉更是推出了第三代太阳能屋顶瓦,该产品能够替代传统的“屋顶+太阳能电池板”安装模式,不仅生产成本更低、发电功率更高,而且零件数量更少,便于安装。从马斯克在社交媒体上透露的信息来看,今年有望进入中国的将是这代先进产品。

2019年财报数据显示,特斯拉太阳能发电系统和太阳能储能产品的全年收入仅为15.3亿美元,仅占该公司全年246亿美元收入的6%。然而,在马斯克的规划中,太阳能屋顶业务的前景或将超越电动汽车,成为特斯拉重点打造的业务之一。

在2019年四季度财报电话会议上,马斯克表示,太阳能屋顶是特斯拉重要的产品线之一,预计2020年市场需求将非常强劲,仅美国每年就有400万个新屋顶诞生,全球范围内有1亿套房屋可使用该产品。他还频繁在社交媒体上更新关于太阳能屋顶业务的最新动态。

太阳能屋顶能否在中国顺利推广?

尽管马斯克对太阳能屋顶的前景充满信心,但考虑到中美市场的差异,太阳能屋顶计划能否在中国顺利推广仍充满不确定性。

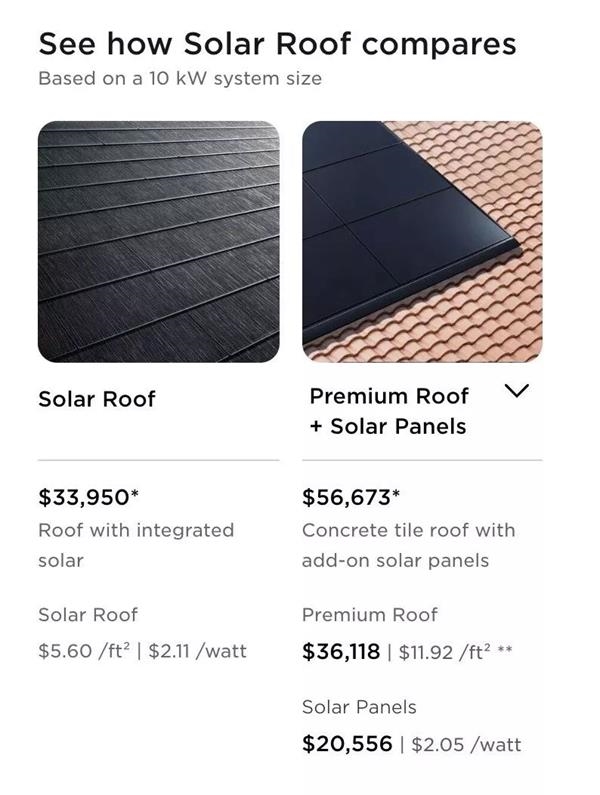

在价格方面,特斯拉将太阳能屋顶的价格定为每瓦2.11美元,远低于太阳能电池板每瓦2.99美元的平均水平。以2000平方英尺(约185平方米)的屋顶和10千瓦的功率为例,在减免联邦税收之后的价格为33950美元(约23.8万元人民币),而前代产品的价格则为56673美元。相比之下,汉瓦在2017年时的价格为1390元/平方米,180平方米的话需25万多元。然而,汉能集团内部人士透露,目前汉瓦的市场价已有所降低,但产能瓶颈问题一直未能解决。

此外,特斯拉在资本市场获得的支持远超汉能,资本市场真正助力了特斯拉的创新和发展。而汉能则未能充分利用资本市场,最终影响了企业的发展。

目前,特斯拉正在大力拓展美国市场的安装量,但似乎还未达到其每周安装1000个屋顶的目标。马斯克也承认,太阳能屋顶业务仍面临诸多挑战。

值得一提的是,去年沃尔玛曾向纽约一家法院提起诉讼,称特斯拉生产的太阳能电池板导致其至少七家门店发生火灾。这一事件无疑给特斯拉太阳能屋顶业务的推广蒙上了一层阴影。

上述资深业内人士表示,特斯拉要想在中国推广太阳能屋顶,还需解决“水土不服”的问题。

A股市场的特斯拉太阳能屋顶供应商

据专业光伏机构PV-TECH透露,过去几年特斯拉太阳能屋顶的供应商名单几乎每年都在发生剧烈变化。

罗斯资本的汇编数据显示,2016年时京瓷和REC Group还是特斯拉的主要组件供应商,分别占加利福尼亚州项目供货量的31%和35%。而中国两家光伏企业天合光能和阿特斯则占比较少,分别为7%和6%。然而到了2017年,特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和LG电子的产品使用量。至年底,阿特斯的份额为15%,天合光能总份额为28%。相比之下,京瓷和REC Group的份额分别下跌至4%和10%。其他公司的份额也从2016年的7%降至2017年的仅为1%。

从2018年起,供应商名单再次发生变化。天合光能的市场份额从2017年10月的最高点45%降至2018年5月的28%。与此同时,一些A股光伏产业链公司纷纷进入特斯拉的供应链。

亚玛顿在互动平台上表示,公司作为特斯拉太阳能屋顶项目的合格供应商,正在持续向其提供太阳能瓦片玻璃等产品。隆基股份也表示,虽然去年在硅片业务方面与特斯拉没有直接业务往来,但特斯拉的电池片供应商松下是其硅片客户。在组件业务方面,特斯拉也有少量采购隆基股份的组件产品。福莱特则指出,目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是其客户。

至于坊间传闻的特斯拉太阳能计划供应商锦浪科技与晶澳科技,前者在互动平台上回应称截至目前尚未有相关计划;后者则回复称会按照交易所相关规定履行信息披露义务。

(文章来源:上海证券报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。