央行暂停公开市场国债买入操作,债市或迎短期调整

AI导读:

人民银行决定2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作,以稳定市场预期和人民币汇率。专家分析认为,此举释放了较强的严监管信号,预计短期市场可能面临一轮调整。

1月10日,人民银行发布公告称,鉴于近期政府债券市场供不应求的现象持续存在,决定自2025年1月起暂停公开市场国债买入操作,并表示后续将依据国债市场的供求状况,选择合适的时机恢复操作。

东方金诚研发部执行总监冯琳对此表示,央行此举意味着在多次提示风险并采取相应监管措施后,其对债市的调控力度正在加大,旨在稳定市场预期,同时也有助于人民币汇率的稳定。

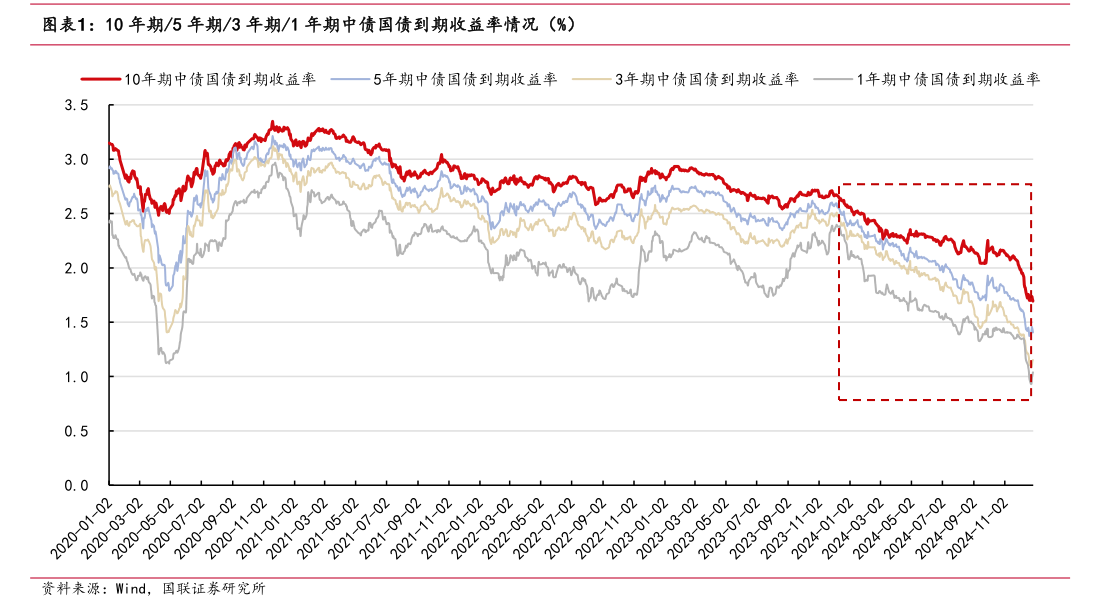

中信证券首席经济学家明明团队认为,央行停止买入国债释放出了强烈的严监管信号,预计短期内市场将面临一轮调整。但参考近期的高频和总量数据,以及央行在第四季度货币政策例会、全年工作会议中的表态,债市长期基本面环境和政策面环境并未出现明显变化,低利率环境下机构的欠配压力可能会在2025年继续存在。

记者注意到,中央金融工作会议曾提出充实货币政策工具箱,人民银行也在考虑在公开市场操作中逐步增加国债买卖,并认真研究推动落实具体方案,根据债券市场情况灵活安排配套措施。去年7月1日,人民银行发布公告宣布开展国债借入操作,必要时将在公开市场卖出,以平衡债市供求,校正和阻断金融市场风险的累积。

2024年12月31日,人民银行披露,为加大货币政策逆周期调节力度,保持银行体系流动性充裕,去年12月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为3000亿元。

冯琳进一步分析指出,央行暂停买入国债将直接减少对国债的需求,同时不排除央行在暂停买入阶段仍卖出长债的可能性,以此来调节债市供求关系。这也是央行在前期多次提示风险并采取相应监管措施后,对债市调控力度加码的体现。

明明团队指出,央行近期采取干预措施的主要原因可能包括防止机构持仓过度集中长久期品种累积利率风险,以及近期人民币汇率承压,央行调控收益率曲线以避免中美利差倒挂进一步加深。央行停止买入国债是为了避免进一步推动债市利率走低,但并未选择卖出国债,这表明央行维持流动性充裕的目标仍然靠前。

展望未来,冯琳判断,若政府债券供给放量,长债收益率回升至合理水平,市场供求关系能够自发趋于平衡,央行就有可能恢复买入国债,继续发挥通过国债净买入操作向市场投放中长期流动性的作用。同时,她认为受央行暂停买入国债影响,短期内10年期国债收益率可能会出现较大幅度的回升,但在今年“适度宽松”的货币政策基调下,债市的大方向难现根本性逆转,暂停买入国债或意味着一季度降准概率上升。

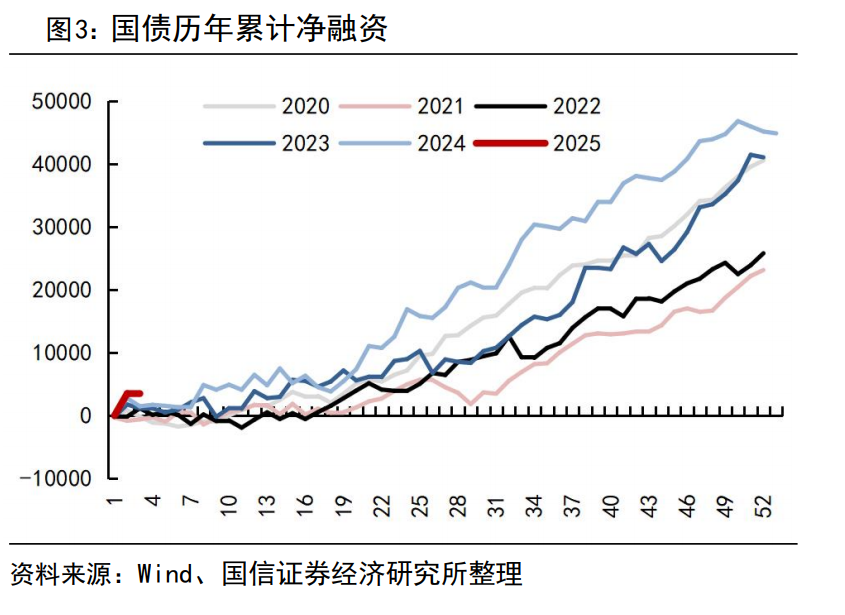

明明团队分析,在2025年适度宽松的政策基调下,央行对债市利率稳定的关注并不等同于推升利率。低通胀环境持续推升我国实际利率,刺激信贷需求回暖仍需压降实体经济融资成本,因此维持相对较低的利率环境,同时避免其过快下行可能是相对理想的状态。此外,明明团队还指出,去年12月国债净融资规模较低,而1月已公布的国债和地方债发行计划相对平稳,叠加保险等机构配债需求在年初季节性抬升,因此存在“供不应求”的问题。考虑到全年赤字规模、特别国债发行计划均是在3月的全国“两会”公布,届时国债买卖和买断式逆回购两项工具或更多发力,以维持资金面充裕平稳。

对债市而言,明明团队判断,央行停止买入国债释放了较强的严监管信号,预计短期市场可能面临一轮调整。但若央行在本次公告停止买入国债后没有进一步的干预利率走势措施落地,参考去年4月以来债市的几轮主要调整,长债利率和超长债利率可能在阶段性利空出尽后回到波动下行的区间。

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。