春节前夕福袋成电商促销手段,消费者频踩坑

AI导读:

春节前夕,福袋成为电商卖家的一大促销手段,但消费者频踩坑。福袋逐渐演变成了商家清理滞销品库存的手段,不少消费者因此被“割韭菜”。消费者在购买福袋时应保持理性,避免冲动消费。

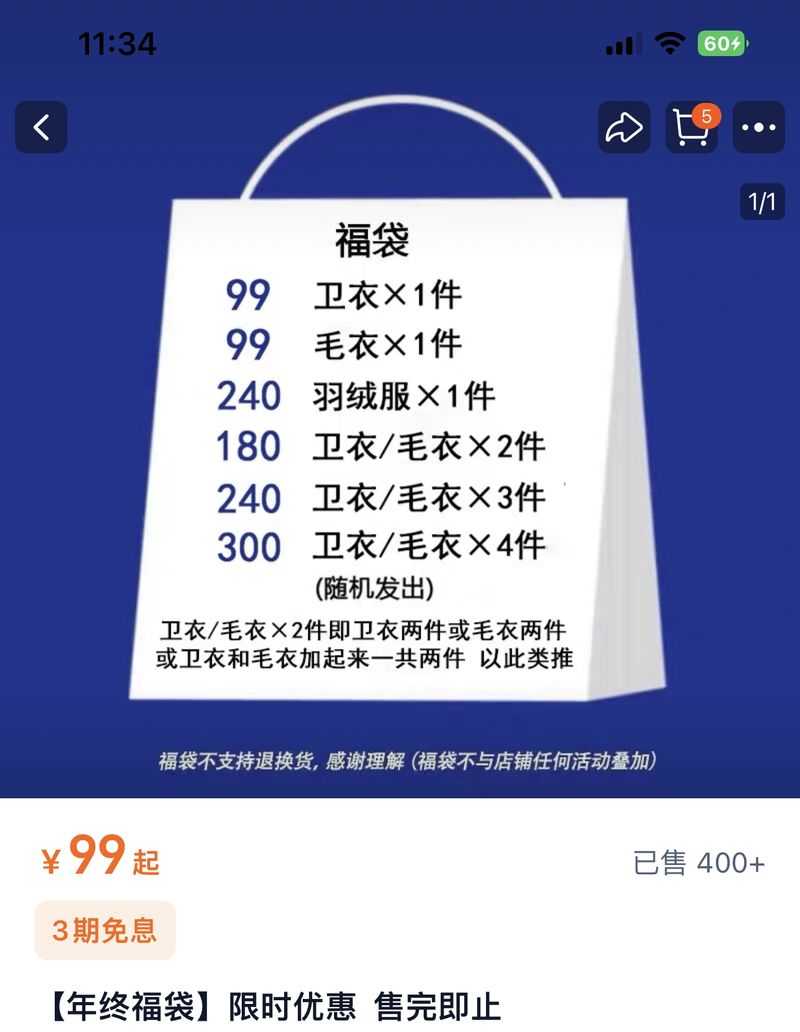

商家推出的福袋。截图

春节前夕,福袋成为电商卖家的一大促销手段。消费者蒋敏购买了几百元的福袋,打开后却发现里面的衣服不仅款式不喜欢,而且做工劣质,无法穿着。她感觉自己被“坑”了。

福袋销售模式,即商家在不透明纸袋中随机放入商品,顾客付钱后才能打开查看。这种销售模式因神秘感和低于日常价的诱惑,吸引了不少消费者。然而,福袋却逐渐演变成了商家清理滞销品库存的手段,不少消费者因此被“割韭菜”。

蒋敏接到商家电话,对方推销福袋活动,只需99元就能买到原价200元的卫衣。但福袋玩法是买家无法挑选款式,一旦下单则无法退换货。蒋敏购买后发现衣服质量差,想换货但被商家拒绝。

同样踩坑的还有00后张可,她购买了一款100多元的汉服福袋,结果只收到上衣没有裙子。店家表示并未明确告知是完整的汉服。社交平台上,不少网友也发帖吐槽福袋是购物陷阱。

国内一家鞋厂老板胡旭表示,福袋活动帮助他清理了库存。他将热卖品和滞销品按照3:7的比例进行搭配销售。广东美妆公司老板刘丹也尝试过福袋销售,但发现市场越来越混乱,不少商家利用福袋销售瑕疵品或过季品。

品牌营销专家苗凌表示,福袋本质是连接商家和消费者的桥梁,但现在市场变味了,部分商家利用年轻人追求刺激的心态将其变为“收割利器”。

福袋并非只有个体商家出售,知名品牌如百事、Zippo也推出了福袋。但消费者在购买福袋时往往无法退换货,这引发了不少争议。律师付建表示,福袋“不退不换”的规定并不完全合法,但如果商家在销售过程中已经充分说明了福袋的性质和购买的风险,且消费者自愿购买,则不构成侵犯消费者知情权。

尽管福袋能帮助品牌及商家缓解库存压力,但也是一把双刃剑。消费者在购买福袋时应保持理性,避免冲动消费。

(文章来源:新京报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。