“祖冲之三号”量子计算机发布,中国量子计算再获突破

AI导读:

中国科学家成功研制出105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机,远超谷歌72比特“悬铃木”处理器,实现了超导量子计算的最强优越性,为中国在全球量子计算竞争中赢得重要一役。

记者12月17日从中国科学技术大学获悉,由我国科学家自主研发的105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机在2024年12月17日正式于arXiv平台发布。这一成果远超谷歌于同年10月在《自然》期刊上发表的72比特“悬铃木”处理器,实现了6个数量级的超越,标志着我国在超导量子计算领域取得了世界领先的最强优越性。

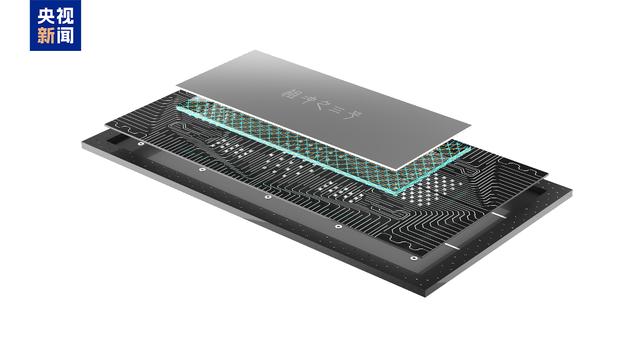

△“祖冲之三号”超导量子计算芯片示意图

“量子计算优越性”的实现意味着量子计算机在特定问题上的计算能力远超经典计算机,能够解决连超级计算机都无法在短时间内完成的复杂计算任务。这是量子计算迈向实际应用的重要前提,也是衡量一个国家量子计算研究水平的关键指标。

2019年,谷歌曾宣称其53比特“悬铃木”量子处理器实现了量子计算优越性。然而,这一成果在2023年受到中国科学家的有力质疑。中国研究人员利用更先进的经典算法,在A100 GPU上仅用约17秒便完成了谷歌声称需要200秒的任务,从而推翻了谷歌的量子优势宣称。

2020年,中国科学技术大学成功构建了“九章”光量子计算原型机,利用光子路线首次严格证明了量子计算优越性。随后在2021年,“祖冲之二号”处理器又在超导体系上首次实现了量子计算优越性的严格证明。至此,中国已成为全球唯一在两种不同物理体系中均达到“量子计算优越性”里程碑的国家。

在达到“量子计算优越性”里程碑后,当前量子计算研究的重点之一便是突破量子纠错技术。这项技术对于量子比特的大规模集成和操纵至关重要,也是构建容错通用量子计算机的基础。表面码被认为是实现量子纠错大规模扩展的最成熟方案。

近年来,中国科学家在量子纠错技术方面取得了显著进展。2022年,中国科学家首先在“祖冲之二号”超导量子处理器上实现了码距为3的表面码量子纠错,验证了表面码方案的可行性。随后,谷歌也实现了码距为3和5的表面码逻辑比特,展示了错误率随码距增加而下降的趋势。而在2024年12月的最新研究中,谷歌利用“垂柳”处理器实现了码距为3、5和7的表面码逻辑比特,进一步降低了逻辑比特的错误率,从原理上验证了表面码方案的扩展性。

中国科学技术大学超导量子团队正基于“祖冲之三号”处理器开展相关工作,计划在数月内实现码距为7的表面码逻辑比特,并进一步扩展码距至9和11,为大规模量子比特的集成和操纵奠定坚实基础。“祖冲之三号”在前代基础上进行了全面优化,不仅在比特数上有所增加,性能也得到了显著提升,各项性能指标均与谷歌的“垂柳”处理器相当。

随着全球主要科技国家在量子计算领域的规划布局持续加强,量子计算已成为国际竞争的新焦点。目前已有30余个国家开展了以量子计算为重点的量子信息领域规划布局,中国在这一领域的成就不仅彰显了国家科技实力,也为全球量子计算的发展贡献了中国智慧和力量。

(文章来源:央视新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。