人形机器人赛道火热,多地加速布局抢占先机

AI导读:

人形机器人成为科技新热点,多地政府和企业加速布局,预计2030年全球市场规模将突破200亿美元。中国供应链在高成本场景中的需求兑现最快,2025年人形机器人商业化元年将至,各地纷纷出台支持政策抢占赛道。

刚刚闭幕的中央经济工作会议明确提出,将开展“人工智能+”行动,旨在培育未来产业。今年,具身智能人形机器人已成为继大模型后的科技新宠,被视为“人工智能+”的关键突破口,甚至有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品。

科技巨头们正加速布局这一领域。特斯拉于11月28日发布机器人灵巧手视频,展示了其双倍自由度的技术突破;而华为则在11月29日宣布进军人形机器人领域,深圳全球具身智能产业创新中心公布生态伙伴名单。此外,世界机器人操作系统大会(ROSCon China 2024)在上海的举行,进一步凸显了人形机器人赛道的火爆氛围。

据高工产业研究院(GGII)预测,到2030年,全球人形机器人市场规模将突破200亿美元,其中中国市场将达到50亿美元左右。面对这一爆发式增长的新赛道,北京、上海、深圳等城市已积累起先发优势,而重庆、常州、成都、南京等地也相继出台支持政策,积极投身竞争。

人形机器人,即形状及尺寸接近人体,能仿人类运动、表情、互动及动作的机器人,并具备一定程度的认知和决策智能。据统计,目前国内人形机器人整机企业已超过200家,发展势头迅猛。国金证券研报指出,人形机器人商业化突破在即,中国供应链在高成本场景中的需求兑现最快。预计2025年,在特斯拉等企业的引领下,人形机器人将实现量产。

华为已在东莞投资72亿元建设产业园区,计划2025年发布并实现量产;长安汽车则宣布未来五年将投入超500亿元布局海陆空立体交通方案和人形机器人,力争2027年前发布产品。2025至2027年被视为人形机器人发展的关键窗口期。

去年初,工信部和17家部门联合发布的《“机器人+”应用行动实施方案》提出,到2025年,制造业机器人密度要实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。地方层面也在积极布局,多地已发布机器人产业发展方案,抢占人形机器人赛道。

聚焦2025年,北京、上海等地均提出打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。杭州、成都、南京、青岛等城市也提出具体发展目标,力争在全国赛道中抢占一席之地。伴随政策和市场的双向发力,人形机器人产业正迎来“破晓”时刻。

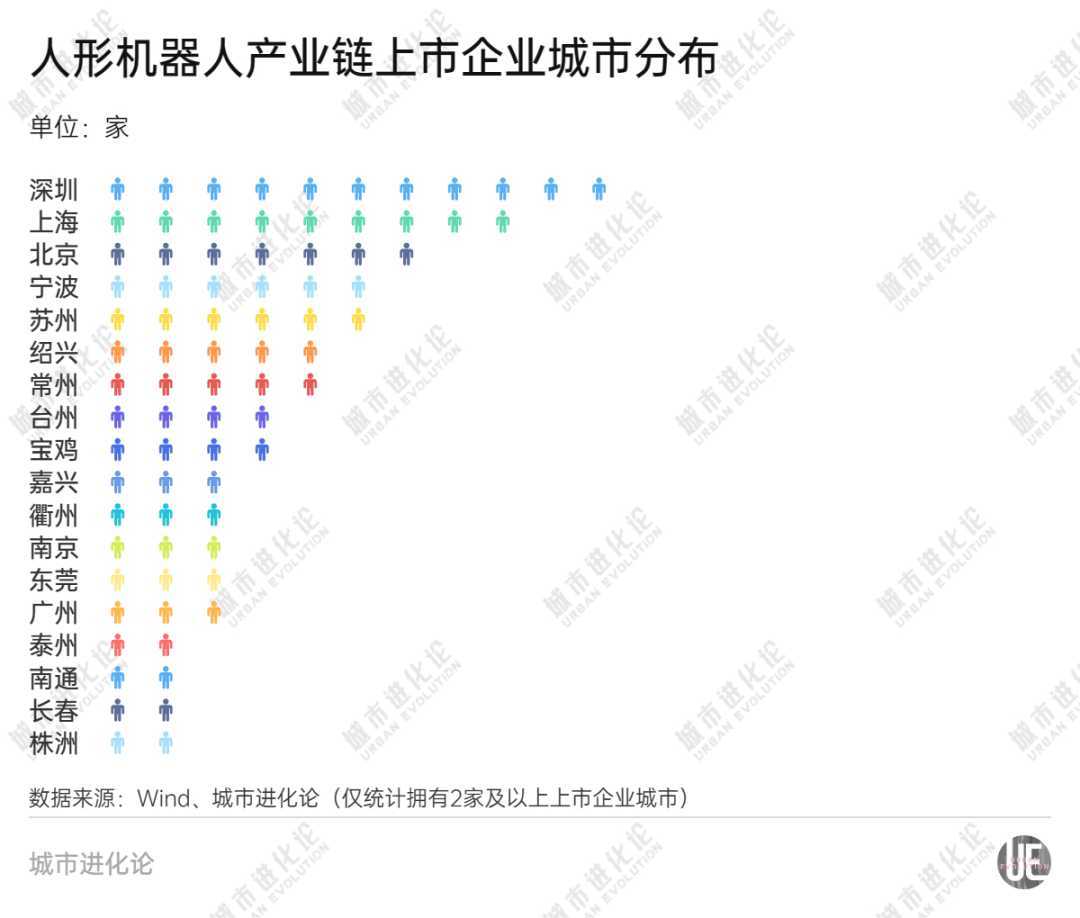

全国人形机器人产业呈现出区域聚集的趋势,深圳、上海、北京、宁波等地人形机器人企业数量位居前列,创新生态和产业生态均较为完善。这些城市各具特色,共同推动人形机器人产业的发展。

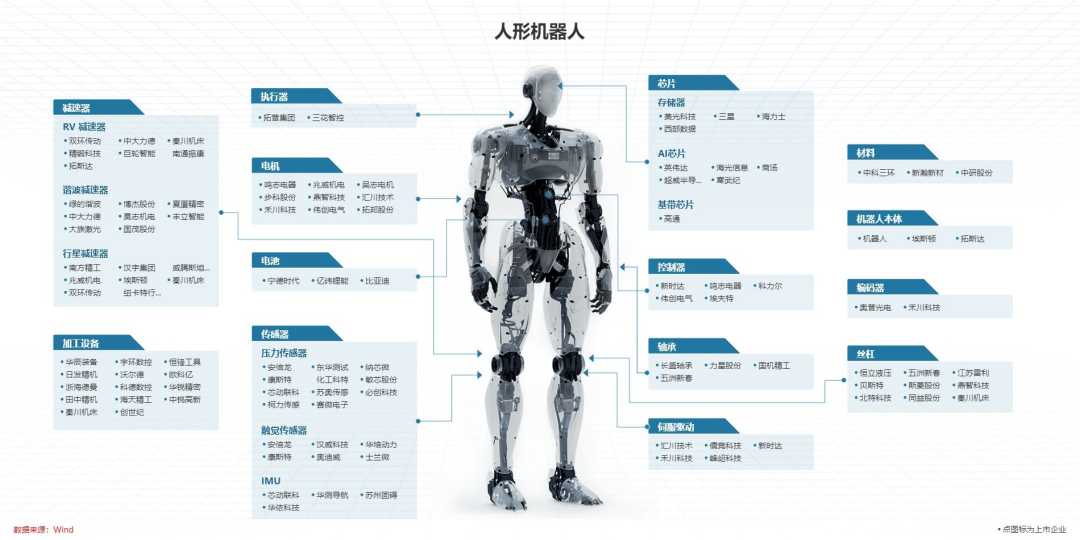

人形机器人产业链包括减速器、电机、电池、传感器、芯片等多个环节,涉及众多上市企业。深圳、上海、北京等地在产业链各环节均有分布,且优势突出。宁波、苏州等地也紧随其后,向人形机器人头部阵营发起冲击。

中国人形机器人产业特点是上下游强,而中游较薄弱。由于人形机器人制造与智能新能源车制造的供应链高度重叠,相关供应链的蓬勃发展也惠及了智能机器人行业上游,下游也创造出丰富的应用场景。然而,中游技术方面美国仍领先,大模型有OpenAI等顶尖公司,系统集成方面有特斯拉等优秀企业。

为突破这一瓶颈,各地正在纷纷布局人形机器人创新中心,集中力量攻克行业共性难题。北京、上海等地已成立国家级人形机器人创新中心,显示出在创新领域的领跑位势。同时,各地省级人形机器人创新中心也在加紧建设,推动人形机器人技术的突破与创新。

随着基础不断突破和成本逐步降低,人形机器人市场需求将爆发式增长。然而,当前行业仍然面临诸多挑战,需要各方共同努力。科研院所、产业链核心企业联合攻关已成为重要趋势,共同推动人形机器人产业的发展。

图片来源:新华社

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。