生猪养殖新趋势:多元化分工与“旅居”模式兴起

AI导读:

生猪养殖行业出现新趋势,多元化分工与“旅居”模式兴起。养殖户选择更安全的养殖阶段,集团猪企在疫病防控上积累更多经验。产业细分提升养殖效率,但市场竞争也加剧。猪价相对平稳,有利于企业安排生产节奏。

从出生到出栏,一头猪10个月的“猪生”正在经历前所未有的变革,变得更加丰富和多样化。

牧原股份(002714.SZ)首席财务官高曈近期向财联社记者揭示了行业的新趋势:今年,一头猪可能会经历多次“旅行”,从后备猪、种猪到怀孕猪,再到各体重段的肥猪,都被纳入销售范围。客户的选择也更加多样,包括7kg、15kg的仔猪,以及30kg-50kg、110kg等不同体重的猪。

这种销售调整的背后,是养殖户对疫病防控的重视和对成本效益的考量。自己繁育母猪虽然成本更低,但面对扑朔迷离的猪价和非洲猪瘟的风险,越来越多的养殖户选择让利,专注于更安全或更擅长的养殖阶段。

从产业链来看,这种产业细分促使养殖者更加专注于某一阶段,提升了整体养殖效率,降低了风险。然而,也有质疑声音认为,更多的育肥主体参与可能加剧投机性养殖,增加市场竞争。

在采访中,记者了解到,一头猪在进入屠宰环节前,可能会在多个猪舍、甚至多个城市“旅居”。这种多元化的养殖形式,是养殖户在理智和多元化经营思想指导下做出的选择。

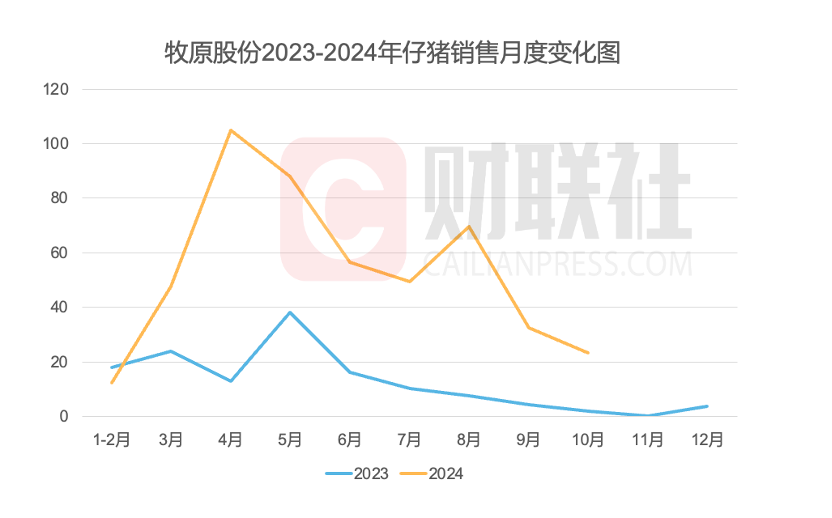

牧原股份的销售简报也印证了这一趋势,2024年公司仔猪销售占比和销售量均有所提升。同时,头部养殖集团的成本逐渐接近曾经的散户成本,部分集团猪企的成本甚至更低。

业内人士指出,非洲猪瘟已成为养殖业绕不开的一环,集团猪场在防控疫病方面积累了更多经验。例如,牧原股份组建了特战队,直接接管非瘟风险高的场线,取得了显著成效。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇认为,这种变化说明当下正处于产业细分下的具体运行机制摸索阶段,是产业分工的必然发展趋势。

对于猪价的影响,业内看法不一。有专家认为,养殖业集中度的提高和市场风险的不确定性使得养殖户更加谨慎,选择多元销售模式以规避风险。而规模场生产经营行为更加稳定,有利于行业风险的防范和产能的稳定。

然而,也有声音认为,二次育肥等投机性养殖主体的增加可能打破原有的波动周期,加剧市场竞争。不过,这种变化也让今年的猪价相对过去两年变得更加平稳,有利于企业安排生产节奏。

牧原股份的高曈表示,这种趋势在今年出现,明年也可能会继续。对于公司而言,这是一个很好的机会,可以发挥优势,解决养殖户的问题,实现更加稳定、有保障的经营模式。

(数据来源:公司公告 财联社记者制图)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。