国债收益率迈入“1时代”,债市投资新展望

AI导读:

本文分析了国债收益率进入“1时代”的背景与原因,包括弱有效需求现实与强政策刺激预期的影响,以及收益率锚下移带来的资产配置变化。同时,文章展望了债市投资的新趋势。

作者:杨先哲,国恩资本董事总经理

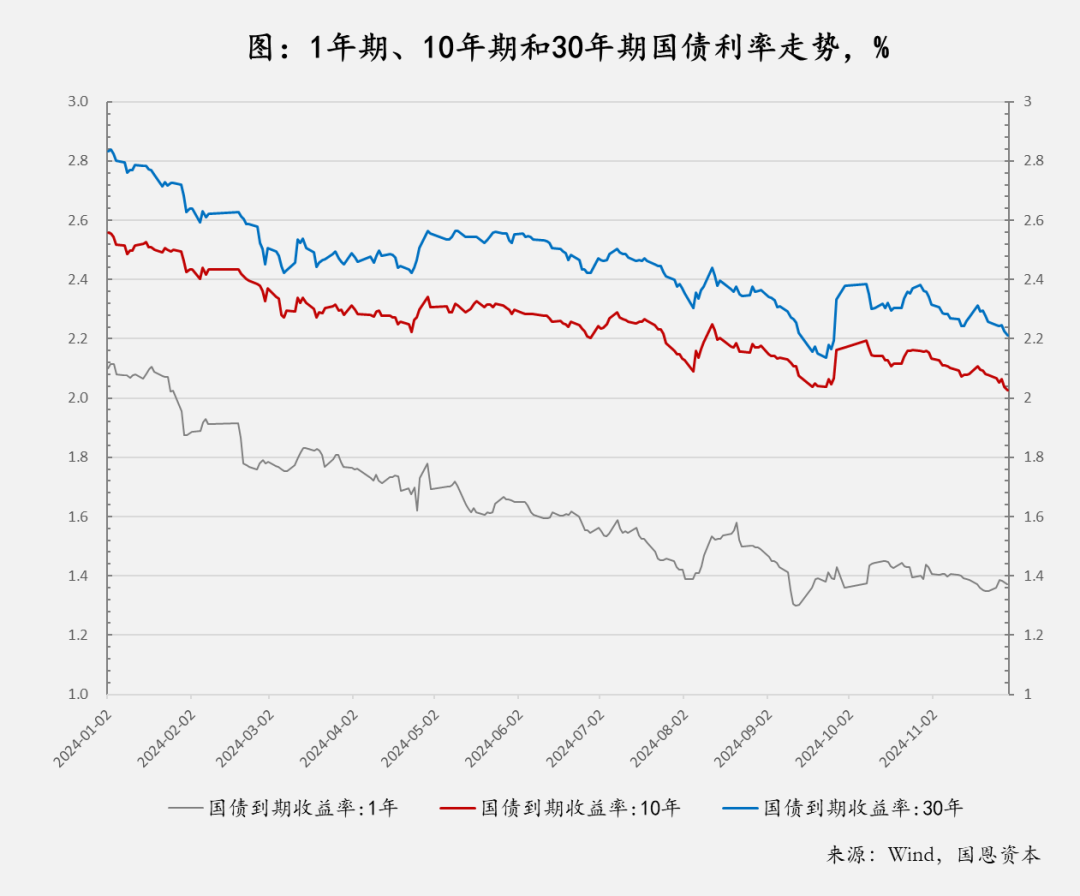

新华财经北京12月2日电 在12月的首个交易日,十年期国债收益率跌破2%的关键阈值,达到1.9775%,正式迈入“1时代”。与此同时,30年期国债收益率也失守2.2%的防线,逐渐逼近9月的历史低点。

2024年以来,国债利率的震荡下行趋势显著。具体来看,10年期国债收益率累计下行超过55个基点,30年期国债收益率的累计下行幅度更是超过60个基点,而短端的1年期国债收益率的下行幅度更是达到了70个基点以上。

一、弱有效需求与强政策刺激预期的交织

笔者分析指出,当前债市收益率的持续下行,主要受到弱有效需求现实与强政策刺激预期的双重影响。

宏观经济层面,有效需求仍显不足。数据显示,10月国内PPI同比负增长2.9%,且该数据已连续25个月为负值。在此背景下,财政政策和货币政策在促进有效需求恢复方面的作用愈发凸显。

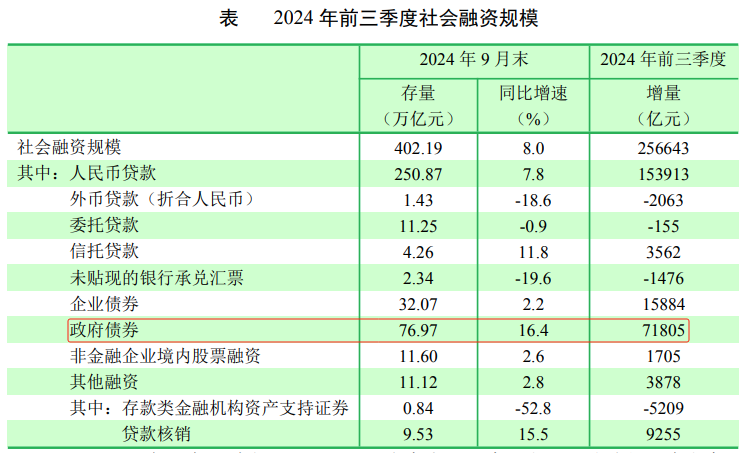

从社会融资规模构成来看,政府债券在前三季度表现抢眼,其增量占比接近30%,充分展现了财政政策的托底作用。而四季度公布的增量财政政策以及市场预期的2025年赤字率扩大,将进一步强化政府支出对有效需求的支撑。

来源:2024年第三季度《中国货币政策执行报告》

尽管国债供给增加一度引发市场担忧,但数据表明,政府债券并非社融总量和增量的主导力量,居民部门和企业部门才是关键所在。财政政策作为政府的重要政策工具,其托底作用若导致利率上升,进而抑制居民和企业部门的融资意愿和能力,则与政策初衷相悖。

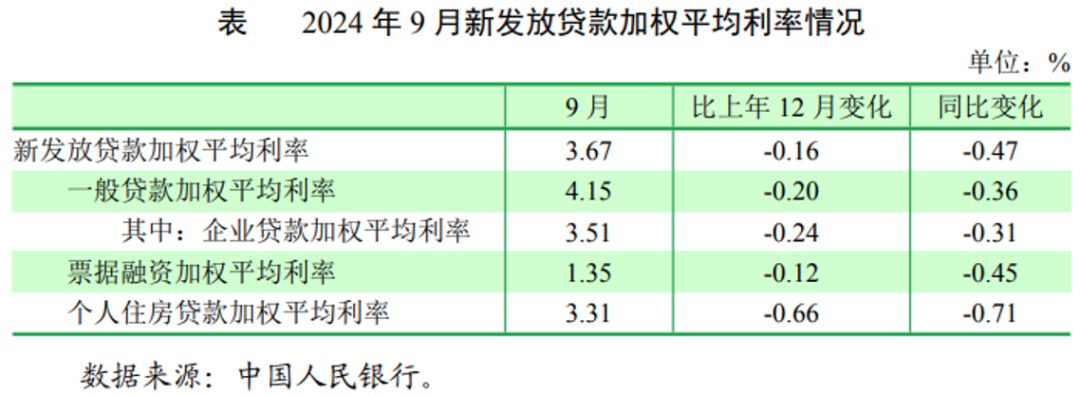

当前贷款加权平均利率虽处于历史低位,但真实融资成本依然偏高。为此,货币政策与财政政策的紧密配合显得尤为重要。两者协同作用,有助于减少债市供给冲击,进而压低利率和融资成本。据悉,央行与财政部已建立联合工作组,协调央行购买国债的相关工作。

来源:2024年第三季度《中国货币政策执行报告》

自8月份以来,央行逐步将国债买卖纳入货币政策工具箱,加大逆周期调节力度,维护银行体系流动性合理充裕。数据显示,8月央行净买入债券面值为1000亿元,而9月、10月和11月的公开市场国债买卖中,净买入债券面值均达到2000亿元。

中央强调宏观政策取向的一致性,央行与财政部的紧密合作,既有利于央行实现货币政策目标,也为扩张性财政政策的实施提供了有力支撑,有效避免了扩张性财政政策可能引发的“收缩”效应。

二、收益率锚下移与风险偏好提升

十年期国债收益率进入“1时代”,虽具偶然性,但实则有其必然性。这是经济进入新发展阶段的重要标志。

在资产配置领域,无风险收益率被视为各类资产的定价锚。本轮定价锚的下移,引发了“资产荒”现象。与以往不同的是,具有“刚兑”属性的信托、理财产品已退出市场,“高收益”城投债也回归优质生息资产行列。

在新的“资产荒”环境下,大类资产的性价比发生了深刻变化。笔者认为,风险偏好将主动或被动提升,各类利差和风险溢价将被压缩。因此,我们需要重新审视收益预期,并适当调整投资组合的整体风险偏好。

国恩资本今年以来一直坚持国债收益率震荡下行的观点,并据此进行大类资产配置。随着收益率进入“1时代”,2%的心理“关口”被打破,在有效需求改善之前,收益率仍有下行空间。但考虑到央行需要平衡银行利差稳定和汇率稳定的目标,因此“震荡”下行是合理的市场预期。

回顾过去,9-10月A股的快速行情一度对债券市场造成压力,但目前已基本消化。进入11月后,股债“跷跷板效应”逐渐消退,两大类资产的估值水平均有显著提升,呈现“双牛”格局。国债现券和期货均展现出良好的投资机会,城投债的信用利差也在11月份再度下行,市场趋于稳定。

此外,在收益率锚下行的背景下,市场对可转债的性价比有了更高的认识,配置需求明显增强。自10月中旬以来,中证转债指数持续上行。此前受正股退市、违约、溢价率过高等因素制约的可转债市场,随着9月底以来权益市场的上涨而整体大幅回升。其中,大量低价转债的定价主要矛盾已从债性转向股性,展现出难得的收益风险比,未来仍将是重点配置的方向。

(文章来源:新华财经)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。