全国首个异构人形机器人训练场正式启用

AI导读:

全国首个异构人形机器人训练场在上海正式启用,将有效降低具身智能技术发展成本,推动人形机器人产业快速发展。训练场一期部署超100台异构人形机器人,旨在助力技术突破和应用落地。

《科创板日报》1月21日讯(记者 黄心怡)今日,全国首个异构人形机器人训练场在上海正式启用,标志着我国在具身智能技术领域迈出了重要一步。上海市政府副秘书长庄木弟、上海市经济和信息化委员会主任张英、上海市浦东新区区委常委、副区长吴强等多位领导出席了启用仪式,共同见证这一历史时刻。

在启用仪式上,国地中心总经理许彬详细介绍了训练场项目的建设意义。他表示,训练场的建成将有效降低具身智能技术发展过程中的投入成本,解决基础设施重复建设的问题。通过后续训练场的成熟化运营和全国性推广,该项目有望构建成为国家级虚实结合具身智能技术发育平台,推动人形机器人产业的快速发展。

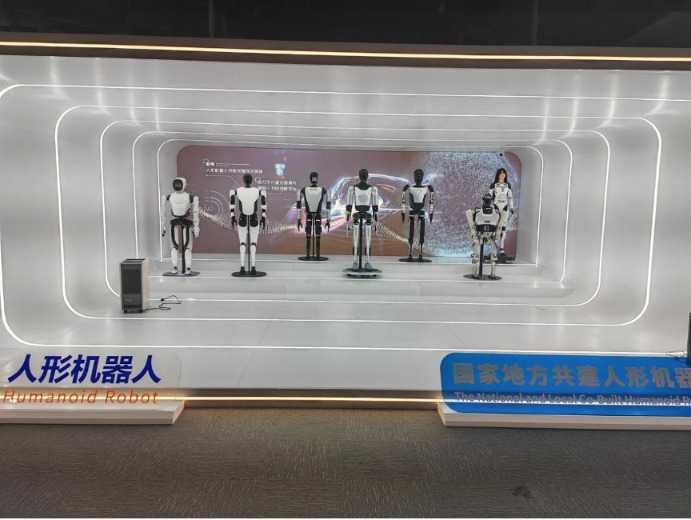

上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬在仪式上指出,人形机器人及具身智能产业正处于爆发前夜,上海在这一领域已取得显著成果。未来,上海将重点推进“1+N”虚实融合训练场建设,加速应用落地,推动人形机器人与大模型的融合。此次启用的训练场是“1+N”格局中的核心,首期部署超100台异构人形机器人,旨在助力技术突破和应用落地。

此外,国地中心还与多家企业签署了合作协议。其中,与上海智能算力科技有限公司、上海电气中央研究院等企业签署了具身智能训练场合作伙伴协议,将通过协同制定数据采集方案,确保高质量数据资源,促进训练场运营优化,实现资源共享、优势互补。同时,国地中心还与上海电气核电集团、延锋国际汽车技术有限公司等企业签署了生态场景合作协议,共同探索人形机器人在不同领域的应用场景。

在研发方面,国地中心与上海人工智能实验室、清华大学、复旦大学等高校及企业签署了具身智能研发合作协议,旨在共同推进中国通用大模型的研发进程,加速具身智能技术创新与产业升级。国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊展望了2025年人形机器人的发展,他认为人形机器人将从养老服务场景开始走向量产与广泛应用。

江磊指出,人形机器人产业增长迅速,2024年产值已达27.6亿元,预计2025年将翻倍至53亿元,2029年有望达750亿元。人形机器人被视为解决老龄化问题的关键技术,2025年将成为量产元年。在技术方面,人形机器人将融合具身智能、自动驾驶等技术,形成新的科研范式。国地中心将推出人形机器人2.0版本“Deep Snake”,并强调行星减速器等核心技术的重要性。

虚实融合具身智能训练场的建设旨在解决人形机器人产业发展中的核心数据采集问题,特别是数据采集效率低、成本高,数据无法跨平台复用,以及缺乏统一的数据标准规范等挑战。训练场一期建设围绕四大目标展开,包括构建可重构场景和异构机器人、搭建异构集群采训推开源框架、具身智能操作及任务调度以及开源共享和贡献机制。

作为全国首个异构超5000平虚实融合具身智能训练场,该项目以10+人形机器人典型应用场景的建设为牵引,形成上海人形机器人超级中心。通过在模拟搭建场景中的实际任务操作和仿真迁移等,加快人形机器人具身智能的训练和发育,促进人形机器人的规模化、商业化应用落地。未来,该项目将通过上海超级中心的成功经验和商业化落地效果,吸引各领域龙头企业与国地共建人形机器人创新中心合作,共同推动人形机器人产业的繁荣发展。

(文章来源:科创板日报)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。