M87黑洞喷流周期性摆动,为黑洞自旋提供观测证据

AI导读:

中国科学家领衔的国际科研团队发现M87星系中心黑洞喷流呈现周期性摆动,为黑洞自旋提供了有力的观测证据,研究成果发表于《自然》期刊。

黑洞自旋观测证据再添新章!北京时间9月27日,国际权威期刊《自然》(Nature)发表了中国科学家领衔的黑洞研究成果。研究发现,M87星系中心黑洞喷流存在周期性摆动,摆动周期约为11年,振幅约为10度,这一发现为M87黑洞自旋提供了有力的观测证据。

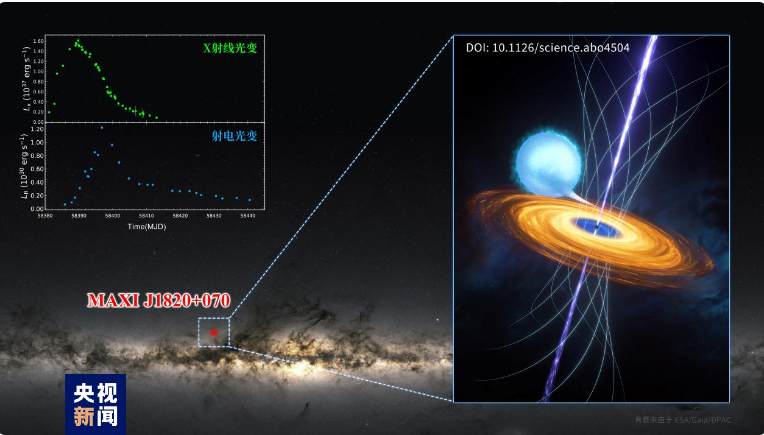

倾斜吸积盘模型的示意图 图片来源:央视新闻

倾斜吸积盘模型的示意图 图片来源:央视新闻

该成果由来自全球45个研究机构的科研人员组成的国际科研团队共同完成,他们通过分析2000年至2022年间多个甚长基线干涉测量(VLBI)网的观测数据得出。这一发现不仅验证了爱因斯坦广义相对论中关于黑洞旋转导致的参考系拖曳效应,还成功将M87星系中心黑洞喷流的动力学与该星系中心超大质量黑洞的状态联系起来。

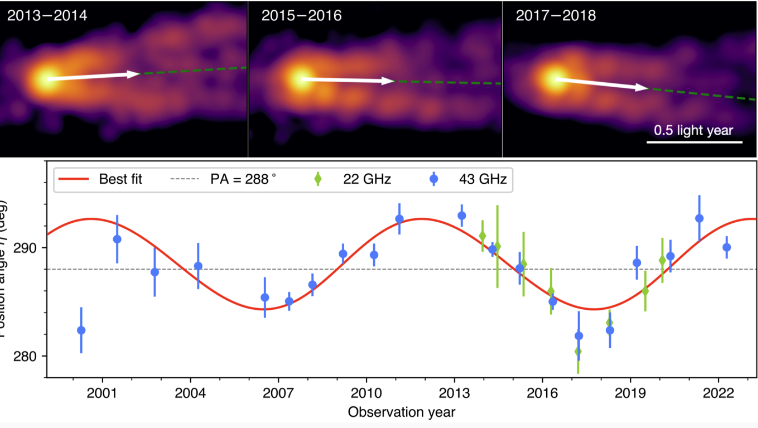

据新华社报道,论文第一作者兼通讯作者、之江实验室博士后崔玉竹介绍,科研人员利用VLBI技术,在解析M87黑洞喷流结构过程中,发现东亚VLBI网在2017年3月观测到的M87黑洞喷流指向与以往有所不同。经过深入分析近23年来全球多个VLBI网的观测数据,最终确认了黑洞喷流的周期性摆动。

M87星系中心的黑洞质量比太阳大65亿倍,是宇宙中最具破坏性且最神秘的天体之一。此次发现对于理解超大质量黑洞、吸积盘和喷流之间的能量传输机制具有重要意义。科学家们认为,黑洞的角动量是能量的来源,而黑洞自旋则是这一理论的关键因素。然而,黑洞自旋参数极难测量,此次发现为黑洞自旋理论提供了最有力的观测证据之一。

上图:2013年至2018年期间每两年合并后的M87喷流结构;下图:基于2000年至2022年以一年为单位合并的图像得出的最佳拟合结果

上图:2013年至2018年期间每两年合并后的M87喷流结构;下图:基于2000年至2022年以一年为单位合并的图像得出的最佳拟合结果

研究团队还基于观测结果进行了大量细致的理论调研和分析,并使用超级计算机进行了结合了M87性质的数值模拟。数值模拟的结果进一步证实了当吸积盘的旋转轴与黑洞的自旋轴存在夹角时,会因参考系拖曳效应导致整个吸积盘的进动,而喷流受吸积盘的影响也产生进动。这一发现为理解超大质量黑洞的性质提供了新的认知。

黑洞捕获气体的物理过程被称为“吸积”,这种落向黑洞的气体则被称为吸积流,其处在等离子体状态。(图片来源:央视新闻)

黑洞捕获气体的物理过程被称为“吸积”,这种落向黑洞的气体则被称为吸积流,其处在等离子体状态。(图片来源:央视新闻)

云南大学中国西南天文研究所副研究员林伟康表示,虽然自旋是黑洞理论的基础假设,但此前并没有直接观测证实。此次研究不仅支撑了基础理论,还为进一步揭开黑洞的神秘面纱提供了关键要素。

此外,甚长基线干涉测量(VLBI)技术在这项研究中发挥了关键作用。该技术能将位于全球不同地点的多个射电望远镜联合起来,达到一架超大望远镜的观测效果。包括中国科学院上海天文台65米天马望远镜和新疆天文台南山26米射电望远镜在内的全球超过20个射电望远镜为此项研究做出了贡献。

中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”首席科学家、之江实验室计算天文首席科学家李菂认为,此次研究成果的取得离不开射电天文学与计算科学的深度融合。随着数据不断积累,多学科携手共同探索宇宙奥秘的时代已经到来。

(文章来源:每日经济新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。