2025年货币政策助力稳增长,专家解读信用货币体系变革方向

AI导读:

2025年政府工作报告提出实施适度宽松的货币政策,助力中国经济稳增长。中国银行原副行长王永利接受专访,解读货币政策调整及信用货币体系变革方向,强调信贷投放管理的重要性。

3月5日,国务院总理李强在十四届全国人大三次会议的政府工作报告中提出,2025年将实施适度宽松的货币政策,强调发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,适时降准降息,保持流动性充裕,以实现社会融资规模、货币供应量增长与经济增长、价格总水平预期目标的匹配。在当前复杂的国内外经济形势下,这一政策如何助力中国经济稳增长?全国两会期间,中国银行原副行长王永利接受了《每日经济新闻》的专访。

王永利曾任中国银行副行长、执行董事,并担任Swift首任中国内地董事,拥有深厚的货币金融、外汇市场等领域的理论造诣。他认为,自2008年全球金融危机后,中国长期实行稳健的货币政策和积极的财政政策,而此次适度宽松的货币政策调整是时隔多年后的重大转变,并非简单的“放水”,而是政策工具箱的结构性升级。

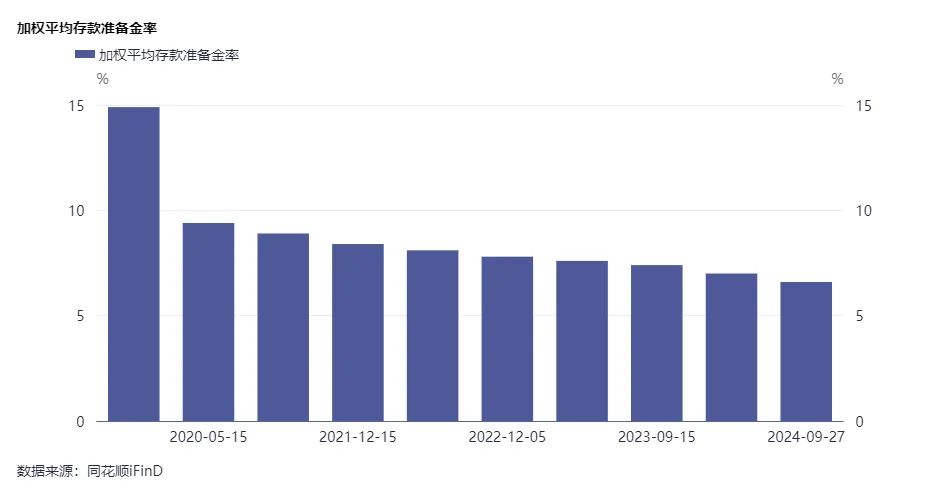

回顾2024年,货币政策已在多方面发力,两次降低存款准备金率,两次下调央行政策利率,力度近年最大。同时,推出了一系列结构性政策,如设立科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等,表明货币政策坚持支持性立场。此外,财政政策、产业政策也在发力控制各类风险。

2024年,中国实现了5%的GDP增长目标,但投资、消费仍面临较大压力,出口面临复杂国际环境。因此,适度宽松的货币政策能缓解这些压力,助力稳增长。

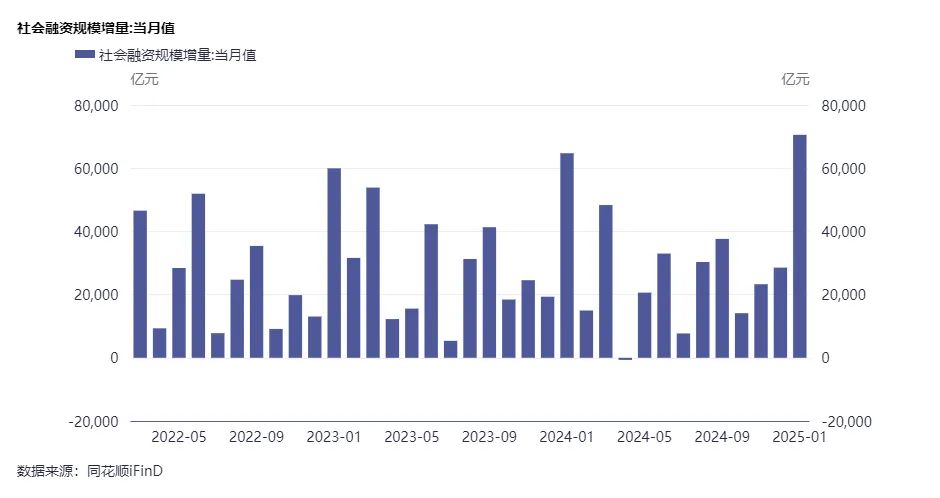

2025年1月社会融资规模增量达7.06万亿元,同比多增5833亿元。其中,人民币贷款增量创历史新高。但考虑到春节和地方债提前发行等因素,需密切关注经济数据变化,为宏观政策制定提供依据。

王永利表示,未来货币政策的择机调整需综合考虑诸多因素。目前,我国平均存款准备金率为6.6%左右,相比其他主要经济体及历史最低水平,仍有调整空间。在利率方面,尽管去年已两次降息,但距离零利率仍有较大距离。结构性货币政策将继续发挥重要作用,助力产业结构优化升级。

近年来,我国平均存款准备金率呈现趋势性下降,当前为6.6%左右。

王永利还指出,美联储降息节奏放缓将对全球经济产生影响。尽管特朗普政府施压降息,但美联储必须优先锚定通胀目标,市场预计美联储降息将推迟至下半年以后。美元作为全球中心货币,其政策调整对各国包括中国具有重大影响。

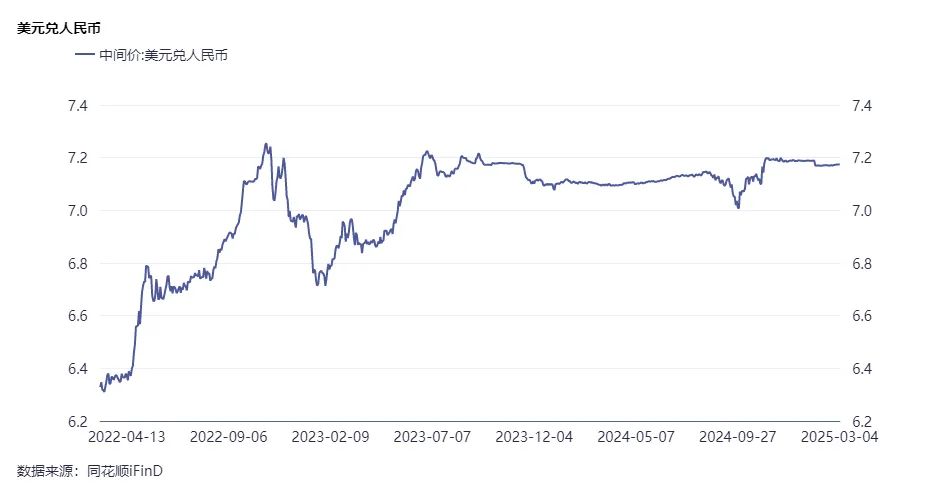

2024年,人民币对美元汇率总体维持在7.0至7.3区间内,展现较强韧性。面对不确定因素增多,需更精准地调整货币政策,稳定人民币汇率。

王永利认为,科技创新需要完善的风险投资机制,政府可加大对风险投资的引导和支持。但仅靠货币政策不够,还需全社会对创新人才的容忍和支持。

在货币政策信贷传导渠道不畅的问题上,王永利表示,需弄清楚货币投放渠道和资金流转过程中的问题,建立更为科学严密的信贷投放管理体系,提升资金直达实体的效率。

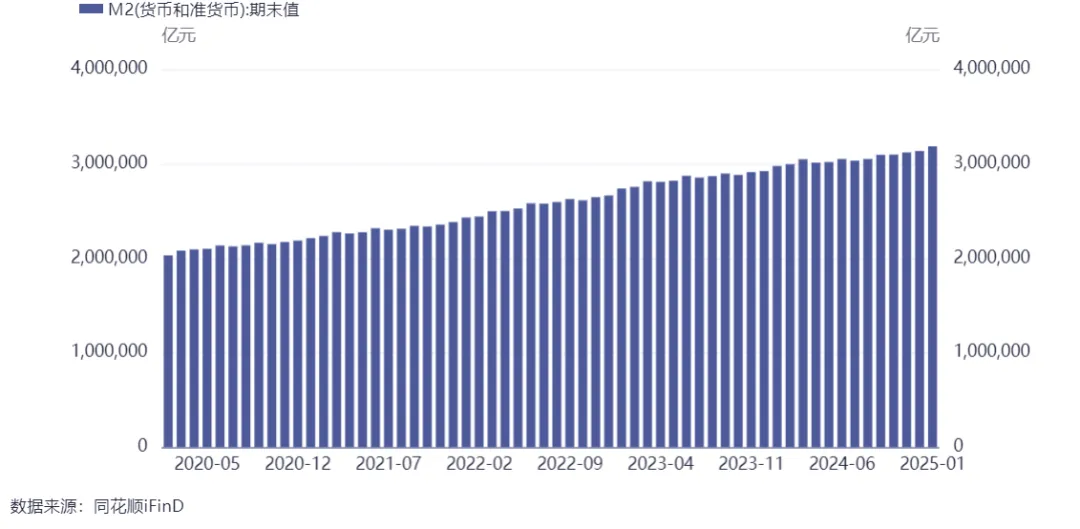

截至2025年1月末,我国广义货币(M2)余额318.52万亿元。

他强调,信用货币体系需要深刻变革,重新构建货币投放和管控逻辑,加强对信贷投放的监管,规范金融机构行为,并加强全球协作,重新审视央行角色,确保货币政策有效性。

(文章来源:每经头条)

【关键词植入】:货币政策、降准降息、经济增长、信贷投放

【中段关键词】:社会融资规模

【尾段关键词】:信用货币体系变革

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。