新加坡构建数字包容社会,助力老年人融入数字时代

AI导读:

新加坡政府通过构建数字包容型社会,尊重老年人个体差异,采用灵活数字化转型策略,保留线下服务通道,提供多层次数字教育,推出数码乐龄计划等措施,助力老年人融入数字时代,享受智能化社会成果。

通过在新加坡的调研发现,老年群体在数字实践方面呈现出显著的异质性。从完全拒绝接触数字设备的老年人到熟练使用多品类数字设备并积极推广数字产品的老年人,多种类型并存。 一方面,部分老年人的数字接受程度较高,其数字技能几乎与年轻群体无异,能够熟练使用手机银行、超市会员应用等APP,甚至利用智能手表进行健康监测。另一方面,部分老年人对数字生活持观望或保守态度,因顾虑财产安全拒绝使用涉及金钱交易的应用,或因未购买手机只能借用他人设备。此外,随着老年人视力、听力和肢体协调性的逐渐弱化,部分老年人已丧失使用复杂数字设备的能力。

一方面,部分老年人的数字接受程度较高,其数字技能几乎与年轻群体无异,能够熟练使用手机银行、超市会员应用等APP,甚至利用智能手表进行健康监测。另一方面,部分老年人对数字生活持观望或保守态度,因顾虑财产安全拒绝使用涉及金钱交易的应用,或因未购买手机只能借用他人设备。此外,随着老年人视力、听力和肢体协调性的逐渐弱化,部分老年人已丧失使用复杂数字设备的能力。

基于新加坡老年群体数字实践的差异性,新加坡政府在构建数字智慧城市时,目标更多指向一种能够容纳所有类型老年群体的“数字光谱”,倡导构建“数字包容型社会”,而非简单追求“全民数字化社会”。这种数字包容的思想体现在因材施教、因人而异的原则上,尊重老年人的个体差异,采用灵活而个性化的数字化转型策略,确保每位老年人在数字转型中找到适合自己的位置。一方面,保障那些完全无能力或不愿使用数字设备的老年人生活服务需求得到满足,另一方面,政府提供多层次的数字教育,推动大多数老年人向数字化转型。

新加坡在老年人生活高频场景中充分保留线下服务通道,促进数字转型平稳过渡。以银行和超市场景为例: 一是新加坡的银行在推进数字化转型的同时,保留了专门的线下服务通道,包括现场服务和优先服务柜台,确保老年人能够继续使用传统金融服务方式,并得到面对面的帮助和支持,为数字转型中的老年人提供更长的适应窗口期。二是将超市会员卡“塞进”手机,老人只需完成“最后一公里”。政府与企业合作推出“超市学习之旅”项目,派遣专人协助老年人安装并使用手机APP,将复杂设置步骤简化。

一是新加坡的银行在推进数字化转型的同时,保留了专门的线下服务通道,包括现场服务和优先服务柜台,确保老年人能够继续使用传统金融服务方式,并得到面对面的帮助和支持,为数字转型中的老年人提供更长的适应窗口期。二是将超市会员卡“塞进”手机,老人只需完成“最后一公里”。政府与企业合作推出“超市学习之旅”项目,派遣专人协助老年人安装并使用手机APP,将复杂设置步骤简化。

为了让老年人在不改变生活习惯的情况下,通过简单的学习和适应过程就能享受智能化社会成果,企业作为创新主体,可以将前台的数字交互过程转入后台,进行“科技无感化”转换。这一思路在新加坡公共卫生事件防控中得到了成功应用,利用NFC技术将运算由前台个人操作转向后台自动化,避免了老年人不会操作手机扫码输入而寸步难行的情况。

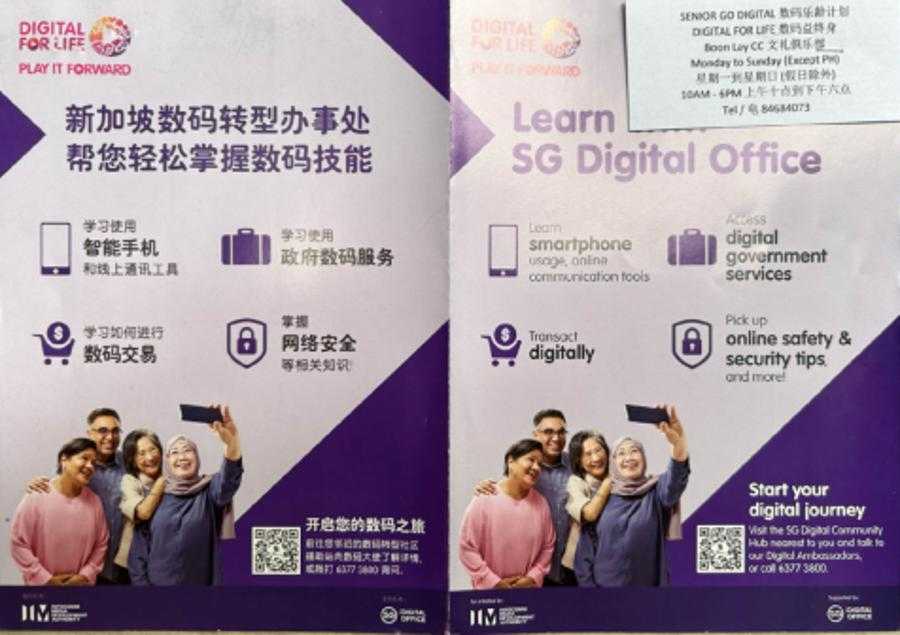

新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)于2020年6月成立了新加坡数字转型办公处(SG Digital Office),旨在加速数字技术普及和应用,推动新加坡建设包容性的数字社会。为帮助老年人等群体更好地适应数字化生活,推出了“数码乐龄计划”,提供从基础通信技能到高级电子支付和数码银行技能的分级指导。 一是数字大使计划,招募1000名“数字大使”深入社区对老年人进行一对一数字技能指导,并帮助摊主使用统一电子支付。二是社区援助站,在全岛30多个地点设立数码转型社区援助站,提供一对一指导和小组课程,帮助年长者掌握智能手机、电子支付、政府电子服务等数码技能。三是乐龄手机上网津贴计划,与电信公司合作推出专为老年人设计的经济实惠的手机配套,提供智能手机和数据流量补贴。

一是数字大使计划,招募1000名“数字大使”深入社区对老年人进行一对一数字技能指导,并帮助摊主使用统一电子支付。二是社区援助站,在全岛30多个地点设立数码转型社区援助站,提供一对一指导和小组课程,帮助年长者掌握智能手机、电子支付、政府电子服务等数码技能。三是乐龄手机上网津贴计划,与电信公司合作推出专为老年人设计的经济实惠的手机配套,提供智能手机和数据流量补贴。

(文章来源:上观新闻)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。