多地加速自动驾驶立法,推动技术商业化落地

AI导读:

近期,合肥、武汉、北京等地相继出台自动驾驶或智能网联汽车相关条例,透露出积极的政策信号。这些地方性法规不仅明确了自动驾驶的分级标准和定义,还为自动驾驶汽车的测试、上路通行管理等方面提供了法制保障,推动技术商业化落地。

近期,国内自动驾驶行业的地方立法进程显著加快,合肥、武汉、北京等多个城市相继出台了针对自动驾驶或智能网联汽车的相关条例,释放出积极的政策信号。近日,《武汉市智能网联汽车发展促进条例》、《合肥市智能网联汽车应用促进条例》以及《北京市自动驾驶汽车条例》均获得批准,并将于2025年上半年正式实施。此外,《广州市智能网联汽车创新发展条例》也已通过广州市人大常委会表决,待广东省人大常委会批准后即可公布施行。

据不完全统计,截至目前,国内已有超过50个城市出台了自动驾驶试点示范政策或制定了相关地方立法。自2022年深圳经济特区颁布国内首部智能网联汽车管理条例以来,包括深圳、上海、无锡、苏州、阳泉、杭州、武汉、合肥、北京等在内的多个城市纷纷通过地方立法先试,为区域内自动驾驶汽车的规范和创新应用描绘了蓝图。其中,北京和武汉的立法尤为引人注目。

在国家层面的自动驾驶专门法案尚未正式提上日程之际,业内专家普遍认为,地方立法不仅能够促进自动驾驶及相关产业的协同发展,推动区域自动驾驶技术应用的良性竞争,还能为更多地方立法提供宝贵的实践经验,从而加速未来国家层面立法的进程。

中国政法大学法学院教授张力表示,近期武汉、北京等地出台的自动驾驶新法规,让行业人士、社会公众乃至国外同行和决策者都感受到了中国在推进自动驾驶应用技术方面的积极态度。这些地方性法规首先明确了自动驾驶的分级标准,并定义了自动驾驶汽车的概念,为L3级及以上级别的自动驾驶汽车提供了明确的制度规范。

在工业和信息化部发布的《汽车驾驶自动化分级》中,驾驶自动化被划分为从L0到L5的六个级别。在国内首部智能网联汽车管理法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》中,有条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶的概念得到了明确,并逐步确立了我国自动驾驶汽车分级规制的基本模式。近期武汉和北京出台的条例也涵盖了这三种类型的自动驾驶。

除了推动更高级别的自动驾驶外,各地已出台的法规还为自动驾驶汽车如何上路进行了规定。尽管不同条例在具体设计上存在差异,但总体上都围绕支持应用场景、基础设施规划建设、上路通行管理等多个方面,为自动驾驶汽车上路提供了有力的法制保障。在基础设施建设方面,合肥、武汉、北京等地的条例都设置了专章进行规范。

例如,北京《条例》明确要求新建、改建、扩建道路应与自动驾驶智能化路侧基础设施建设衔接,并制定设施建设计划。武汉《条例》则明确支持“车路云一体化”建设,并制定了智能网联汽车基础设施建设规划。在上路运行管理方面,多地法规均对自动驾驶汽车的测试、示范应用及上路通行等环节进行了详细规定,并建立了规范化的管理体系。

北京《条例》明确支持自动驾驶汽车应用于个人乘用车出行、城市公共汽电车、出租车、汽车租赁等客运服务,以及摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障等出行服务。这一条例为自动驾驶技术应用授权了更广泛的应用场景,特别是将“个人乘用车出行”纳入条例,释放出自动驾驶技术已经较为成熟,即将进入大规模应用阶段的积极信号。

在车辆上路的流程规定上,多地条例均要求自动驾驶车辆或智能网联汽车需经过道路测试、示范应用和安全评估等程序后方可申请上路。这些条例形成了较为完备的测试与运营规范,但在具体要求上有所不同。比如,北京《条例》提出了完整的制度设计,贯穿了从技术验证、场景应用到实际运营的全过程管理。

张力认为,北京和武汉的立法尤为引人注目。北京作为首都,对其他各地的立法具有引领作用;而武汉在自动驾驶道路测试、运营牌照发放以及常态化测试和运营的智能网联车辆规模方面均处于国内领先地位。这两地的立法对于自动驾驶特别是L3级别技术的推广具有标杆性的意义。

纵观近期出台的几部地方性法规,“促进”、“创新”、“应用”等字眼频繁出现,这表明地方相关立法仍然以促进技术与产业发展为主要导向。法规鼓励创新,不仅为企业营造了良好的创新环境,激发了企业的创新积极性,还能促进自动驾驶汽车涉及的产业之间的深度合作与协同发展,共同推进自动驾驶技术的研发和应用。

此外,法规还支持多种技术路线融合发展及创新应用活动,为自动驾驶技术在物流、环卫、巡逻等多个场景中的应用提供了合法依据。这些举措有助于企业更好地将技术成果转化为商业价值,加速自动驾驶技术的普及和商业化进程。同时,多部地方法规还对自动驾驶汽车的测试区域、方法和安全要求等进行了明确规定,确保技术在实际场景中的安全性与合法性。

武汉《条例》在国内首次明确提出要构建全方位安全保障体系,全面涵盖车辆运行、应用服务、网络、数据和个人信息等安全管理和保护领域。北京《条例》则首次提出以试点方式推动自动驾驶道路运输服务商业化落地,为自动驾驶汽车企业商业化运营提供了法律依据。这些条例标志着自动驾驶立法从关注规范测试和示范应用活动向聚焦自动驾驶汽车商业化落地转变。

地方性法规的出台,不仅能为自动驾驶车企未来的技术研发提供明确的指引,还能为企业提供清晰的测试、应用及商业化路径,降低法律风险,有助于自动驾驶技术的商业化落地。同时,这些法规还将增强市场信心与公众信任,特别是法规中对安全保障的强调将有助于提升公众对自动驾驶技术的信任度。

然而,立法并非万能。推动更多的自动驾驶车辆投入商业化运营,还需要后续配套举措及时跟上。此前,深圳被赋予在人工智能、无人驾驶等新兴领域的先行先试权,并提出了不少具有创新性的制度规定。但此后,“深圳市智能网联汽车产品目录”暂无下文,深圳在智能网联汽车的生产、销售、使用与商业化方面的进展也并未显著提升。

今年年内,合肥、武汉、北京市的相关法规也将正式生效,但无人驾驶车辆普及的场面并不会很快到来。自动驾驶车辆商业化落地的推进速度取决于技术的成熟度、当地政府的规划以及相关部门的配套措施何时推出。因此,想让更多车辆投入道路测试、示范应用活动,还需要等待相关部门明确具体的办法规定。

随着合肥、武汉、北京等地接连出台规范和促进自动驾驶汽车创新应用的条例,区域之间的竞争愈发明显。张力表示,从武汉《条例》的具体条款中可以看出当地吸引自动驾驶企业的意图。当下,越来越多地区都在为自动驾驶技术创新应用建章规制,那些在制度设计上存在短板但又想积极参与自动驾驶发展竞赛的区域,如果不及时跟上进行地方立法先试,很有可能失去相关企业与产业链的青睐。

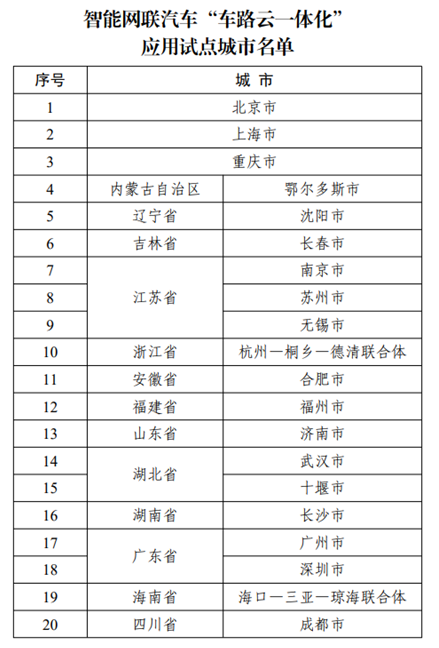

2024年7月,工信部等五部门公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,包括北京、上海、重庆、沈阳、南京、苏州等20个城市。对这些获得国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点资格的城市来说,立法的紧迫性更大。各地陆续为自动驾驶立法,侧面反映出围绕自动驾驶的发展竞争正在全国范围内兴起。

通过各地的良性竞争,可以推动技术以及法律制度设计的进步。地方立法不仅为国家层面的立法提供了丰富的实践经验,还推动了国家层面立法的进程。此外,地方立法还能推动立法模式创新。例如,深圳《条例》采用了综合规制的模式,更为全面的立法思路有助于推动未来产业市场形成统一标准和规范。

然而,专家也表示,地方立法对于事故责任划分的探索空间有限,还需要展望未来《道路交通安全法》的修订。目前,《道路交通安全法》修订工作已列入国务院2024年度立法计划及十四届全国人大常委会立法计划的第一类项目。地方立法先试无疑为后续各地以及国家立法提供了范本,但如何破解地方立法面临的瓶颈,还需要国家层面的道路交通安全法来做出回应,甚至需要展望对自动驾驶进行国家层面的专门立法。

图为无人驾驶观光车、零售车

图为无人驾驶车辆行驶在深圳市坪山区的道路上

(文章来源:第一财经)

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。