易纲详述中国货币政策调控框架

AI导读:

中国人民银行行长易纲在《经济研究》上发表文章,详细阐述了中国货币政策调控的框架性描述、基本逻辑及运行机制,强调利率和汇率政策需遵循市场经济规律,确保经济金融稳定运行。

中国人民银行行长易纲近期在权威期刊《经济研究》上发表了题为《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》的文章,深入阐述了我国货币政策调控的框架性描述、基本逻辑及运行机制。易纲强调,利率和汇率政策需遵循市场经济规律,确保经济金融稳定运行,并从宏观层面抑制系统性金融风险。

在文章中,易纲明确指出,利率是货币政策的核心,汇率则在利率政策的影响下由市场形成。货币政策调控应将国内目标置于首位,选择最优政策以实现国内目标,同时创造良好环境,使汇率由市场决定。近年来,尽管全球主要发达经济体利率大幅变化,但中国的货币政策坚持“以我为主”,自主性和有效性显著提升。

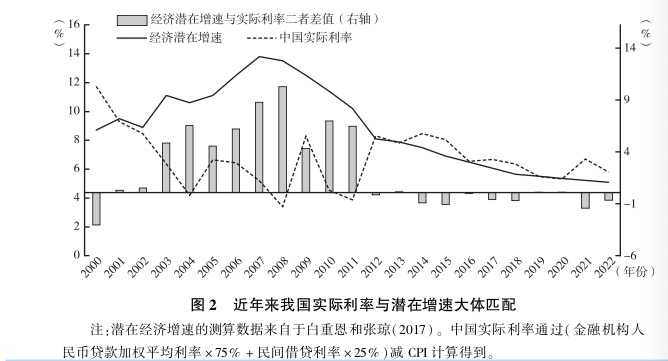

易纲指出,中国货币政策在调控中充分考虑时滞等复杂因素,注重逆周期调节与跨周期调节、跨区域平衡的结合,在收紧和放松两个方向都相对审慎、留有余地。这使得货币政策始终运行在正常区间,实际利率与潜在经济增速大体匹配。人民币汇率弹性显著增强,提高了利率调控的自主性,促进了宏观经济稳定。

文章还详细探讨了利率政策的“以我为主”策略。易纲认为,中国在面对全球主要发达经济体利率大幅变化时,并未简单跟随,而是根据本国宏观经济状况自主决策。这种稳健的操作理念使得中国在货币政策调控上保持了适度和平稳的利率水平。

易纲还解释了货币政策调控中的跨周期调节和跨区域平衡理念,以及中央银行在维护币值稳定和金融稳定方面的两种应对策略:放大(激进)策略和基于缩减原则的保守策略。他认为,中国的货币政策调控更倾向于保守策略,即“居中之道”。

此外,易纲还强调了保持正的利率和正常、向上倾斜的收益率曲线的重要性。他认为,这有利于为经济主体提供正向激励,符合中国人储蓄有息的传统文化,有利于经济社会的长期可持续发展。

在汇率方面,易纲表示,汇率机制缺乏灵活性是约束货币政策自主性、导致金融脆弱性的重要源头。因此,深化人民币汇率形成机制的市场化改革是人民银行持续推进的改革战略。近年来,人民币汇率双向灵活波动,弹性明显增强,为货币政策提供了更大的调控空间。

易纲还提出了未来货币政策的工作方向,包括保持总量适度、深化改革以及加强政策协同等。他强调,未来中国将保持正常的货币政策,保持正的利率和正常的收益率曲线形态,同时发挥好结构性货币政策工具的作用,加大对国民经济重点领域和薄弱环节的金融支持。

郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。